很多朋友对于孟子的“不尽信书”的典故故事的主人公是谁和孟子曰尽信书不如无书全文翻译不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

近来始觉古人书信着全无是处引用什么典故

〖One〗、引用战国孟子的话,《孟子·尽心章句下》:“尽信书,则不如无书。”说的是书上的话不能完全相信,泛指读书不要拘泥于书上或迷信书本。出自宋代辛弃疾的《西江月·遣兴》:“近来始觉古人书,信着全无是处。”词人说,最近领悟到古人书中的话都是不可信的,如果相信了它,自己便是全错了。

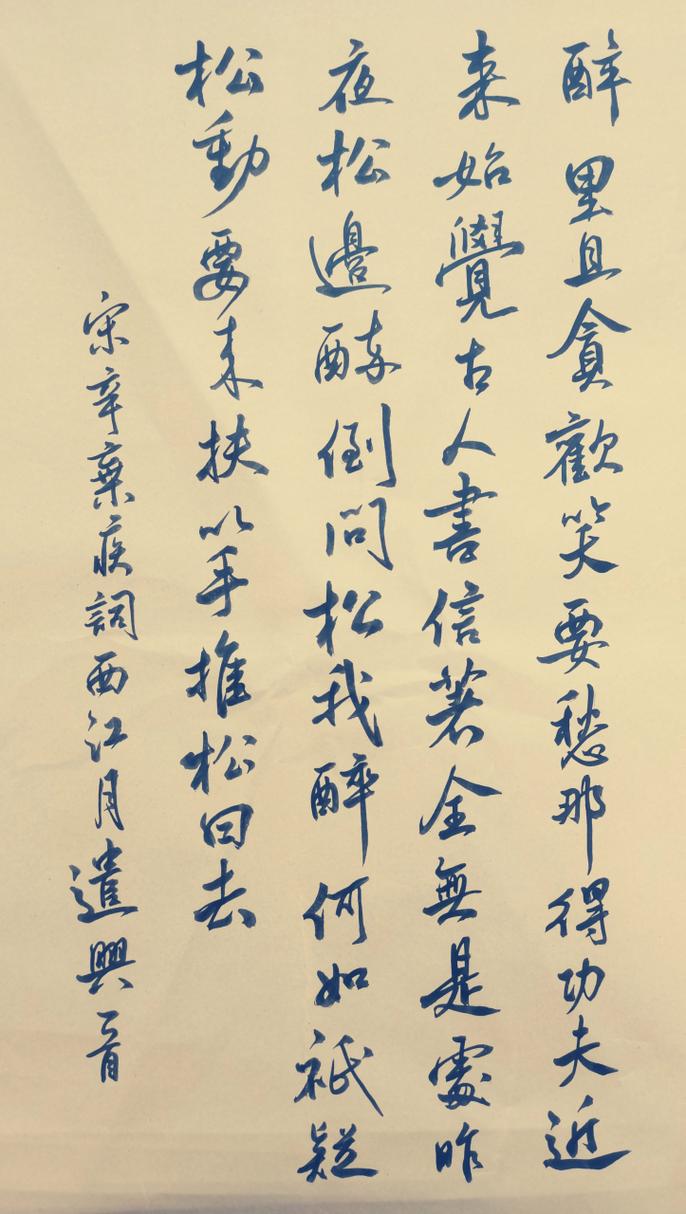

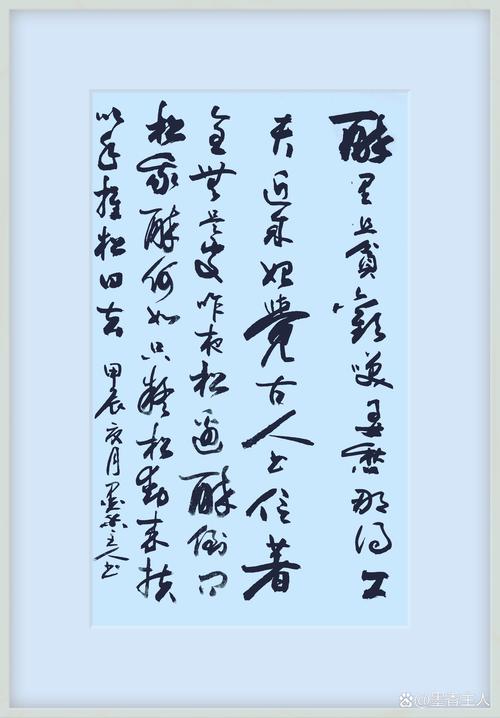

〖Two〗、《西江月·遣兴》出自辛弃疾的《稼轩长短句》,表达了词人对现实的不满与愤慨。词中写道:“醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。近来始觉古人书。信著全无是处。”醉酒之时,词人只求欢笑,哪有时间发愁?他最近才意识到,那些古人的书如果都信了,其实毫无用处。这种观点反映了他对当时社会现状的失望。

〖Three〗、”这句话出自《孟子》。《孟子》这句话的意思,是说《尚书·武成》一篇的纪事不可尽信。辛词中“近来始觉古人书,信著全无是处”两句,含意极其曲折。他不是菲薄古书,而是对当时现实不满的愤激之词。我们知道,辛弃疾二十三岁自山东沦陷区起义南来,一贯坚持恢复中原的正确主张。

〖Four〗、“信着全无是处”出自宋代辛弃疾的《西江月 遣兴》。“信着全无是处”全诗《西江月 遣兴》宋代 辛弃疾醉里且贪欢笑,要愁那得功夫。近来始觉古人书,信着全无是处。昨夜松边醉倒,问松我醉如何?只疑松动要来扶,以手推松曰去!作者简介(辛弃疾)辛弃疾(1140-1207),南宋词人。

举一个“尽信书不如无书”的例子?

〖One〗、具体举例:《尚书·武成》一篇中:“受率其旅如林,会于牧野。罔有敌于我师,前徒倒戈,攻于后以北,血流漂杵。” 战国时期的孟子,阅读了《尚书·武成》,颇有感慨。他说:“尽信书,则不如无书。吾于《武成》取二三策而已矣。仁人无敌于天下。

〖Two〗、直到我们杨利伟在神舟五号上向下看,发现根本没法看到长城,据实反应后,语文课本才取缔了《长城砖》。可见书中所说未必就代表真理和正确,尽信书不如无书。我们应该注重实践,更要学会独立思考。示例二:温水煮青蛙 书上说用温水慢慢煮,青蛙因为慢慢接受了水温的升高,最后会被煮死。

〖Three〗、这个例子揭示了,无论何时,都不能完全依赖书本知识,而应根据实际情况进行判断和决策。孟子在《孟子·尽心下》中提出的“尽信书,则不如无书”正是对这种思想的深刻阐述。它倡导读者在面对权威著作时保持独立思考,勇于质疑,这样才能避免像赵括那样成为书本的奴隶,而应成为灵活运用知识的智者。

〖Four〗、赵括纸上谈兵 战国时期,赵国大将赵奢曾以少胜多,大败入侵的秦军,被赵惠文王提拔为上卿。他有一个儿子叫赵括,从小熟读兵书,张口爱谈军事,别人往往说不过他。因此很骄傲,自以为天下无敌。

历史上尽信书不如无书的例子

具体举例:《尚书·武成》一篇中:“受率其旅如林,会于牧野。罔有敌于我师,前徒倒戈,攻于后以北,血流漂杵。” 战国时期的孟子,阅读了《尚书·武成》,颇有感慨。他说:“尽信书,则不如无书。吾于《武成》取二三策而已矣。仁人无敌于天下。

这个例子揭示了,无论何时,都不能完全依赖书本知识,而应根据实际情况进行判断和决策。孟子在《孟子·尽心下》中提出的“尽信书,则不如无书”正是对这种思想的深刻阐述。它倡导读者在面对权威著作时保持独立思考,勇于质疑,这样才能避免像赵括那样成为书本的奴隶,而应成为灵活运用知识的智者。

赵括的纸上谈兵使赵军在长平之战中被坑杀40万,而且使赵国最终失去了争夺霸主的机会。从而论证“尽信书,则不如无书”。故事内容:战国时期,赵国有一员大将名叫赵奢,他屡立战功,被封为马服君。

赵括纸上谈兵 战国时期,赵国大将赵奢曾以少胜多,大败入侵的秦军,被赵惠文王提拔为上卿。他有一个儿子叫赵括,从小熟读兵书,张口爱谈军事,别人往往说不过他。因此很骄傲,自以为天下无敌。

罔有敌于我师(没有人愿意和我为敌),前徒倒戈,攻于后以北(向后边的自己人攻击),血流漂杵。” 战国时期的孟子,一次,他阅读了《尚书.武成》一篇,颇有感慨。他说:“尽信书,则不如无书。吾于《武成》取二三策而已矣。仁人无敌于天下。

古时书很昂贵,花得起钱去读书的人并不多,不像现在这样随便。孟子读过《尚书》。“尚”通“上”,即上古之意。人们常单称之为《书》。读过之后他认为不可尽信,并举《成武》篇为例,说他读时只取其二三策而已,还留下一句名言:“尽信《书》,则不如无《书》。”给人无限的探究空间。

尽信书则不如无书的意思

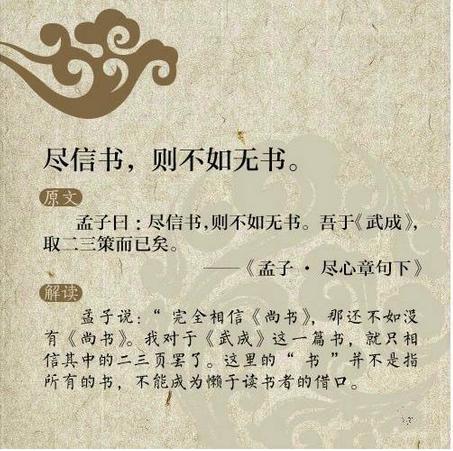

意思是:完全相信《尚书》,那还不如没有《尚书》。引申的意思是要有精辟透脱的读书法,要善于独立思考问题。此句出自《孟子》的《尽心章句下》。原文节选:孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》。吾于《武成》,取二三策而已矣。

“尽信书则不如无书”的意思是读书时应该加以分析,不能盲目的迷信书本,不能完全相信它,应当辨证的去看问题。“尽信书,不如无书”最早出自《孟子》的《尽心章句下》。原文 孟子曰:“尽信书,则不如无书。吾于武成,取二三策而已矣。仁人无敌于天下。

尽信书则不如无书的意思是指读书时应该加以分析,不能盲目地迷信书本,不能完全相信书本,应当辨证地去看问题。文献记载:战国·孟子及其弟子《孟子·尽心下》:“尽信书。则不如无书。吾于《武成》,取二三策而已矣。”后世据此典故引申出成语“尽信书,则不如无书”。

尽信书则不如无书的意思是读书时应该加以分析,不能盲目地迷信书本,不能完全相信它,应当辨证地去看问题。作品原文 孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》。吾于《武成》1,取二三策2而已矣。

意思是:一昧地相信《书》,还不如没有《书》。出自春秋战国孟子的《孟子》原文:孟子曰:“尽信书,则不如无书。吾于武成,取二三策而已矣。仁人无敌于天下。以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也?”译文:孟子说:“一昧地相信《书》,还不如没有《书》。

尽信书则不如无书是谁的名言

后来人们借用孟子名言,已跳出《尚书》,只说“尽信书则不如无书”,泛论一切书。就是说,读任何书,都不能盲目,不可囫囵吞枣,而要有质疑和批判精神,要独立思考。做到这一点其实很难,具备广博的知识,具备丰富的经验,具备深刻的思想才行。

孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》。吾于《武成》,取二三策而已矣。仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也?”翻译:孟子说:“完全相信《尚书》,那还不如没有《尚书》。我对于《武成》这一篇书,就只相信其中的二三页罢了。

战国时期的孟子,一次,他阅读了《尚书.武成》一篇,颇有感慨。他说:“尽信书,则不如无书。吾于《武成》取二三策而已矣。仁人无敌于天下。

【出自】:语出《孟子·尽心下》:“尽信《书》。则不如无《书》(尽信书,则不如无书)。吾于武成,取二三策而已矣。”宋·陆九渊《政之宽猛孰先论》:“呜呼,尽信书不如无书。”【示例】:历史可信吗?我们只能说:大体可信。如果说完全不可信,那就成了虚无主义。

读书不能盲目迷信书本,而应有分析地进行。《孟子》中的尽信书,则不如无书强调了这一点。很多人在读书时缺乏独立思考,完全相信书本内容,这是不对的。关于道德原则与人际关系 人与人之间的相处,应遵循爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之的原则。

孟子的名言 尽信书,则不如无书。 文王之囿方七十里,刍荛者往焉,雉免者往焉。

好了,关于孟子的“不尽信书”的典故故事的主人公是谁和孟子曰尽信书不如无书全文翻译的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~