大家好,如果您还对史伯,尽知天下事的第一人不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享史伯,尽知天下事的第一人的知识,包括史伯村访史伯之后的感受的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

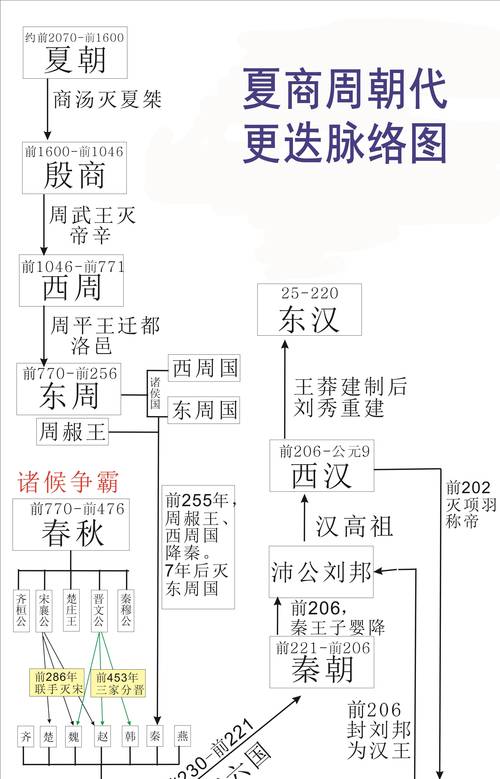

史伯对桓公问的影响

〖One〗、史伯对桓公问的影响中国西周末期思想家。通过查询相关公开显示生卒年不可考。掌管起草文告、策命诸侯、记录史事、编写史书,兼管国家典籍、天文历法等,为朝廷重臣。对于桓公的疑惑,史伯报以长篇大论,详细分析了天下形势,并为郑桓公及其宗族选定虢、郐之地作为东迁居处。

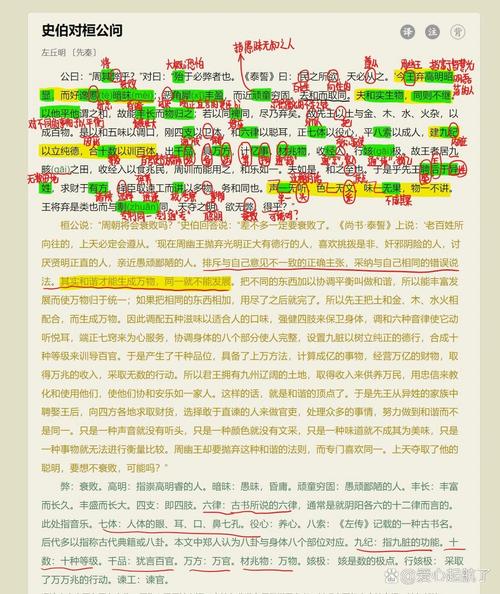

〖Two〗、老百姓所向往的,上天必定会遵从,或者说民意即天心。 史伯对桓公问一文的主要哲学观点是——对立统一观点,包括用人是用“光明正大有德行、贤明正直的人”还是用“挑拨是非、奸邪阴险的人”;采用的政体是“和谐丰富”还是“专制同一”的问题,总之,其主要哲学观点是和谐哲学和和平哲学。

〖Three〗、不同点:《史伯对桓公问》种在批判专制统治;而《晏子对齐侯问》重在讨论君臣关系。《史伯对桓公问》旨在批判专制统治,史伯的勇气和胆识令人感佩。然而文章所包蕴的“和而不同”的思想认识,却具有更为普遍而深远的指导意义。

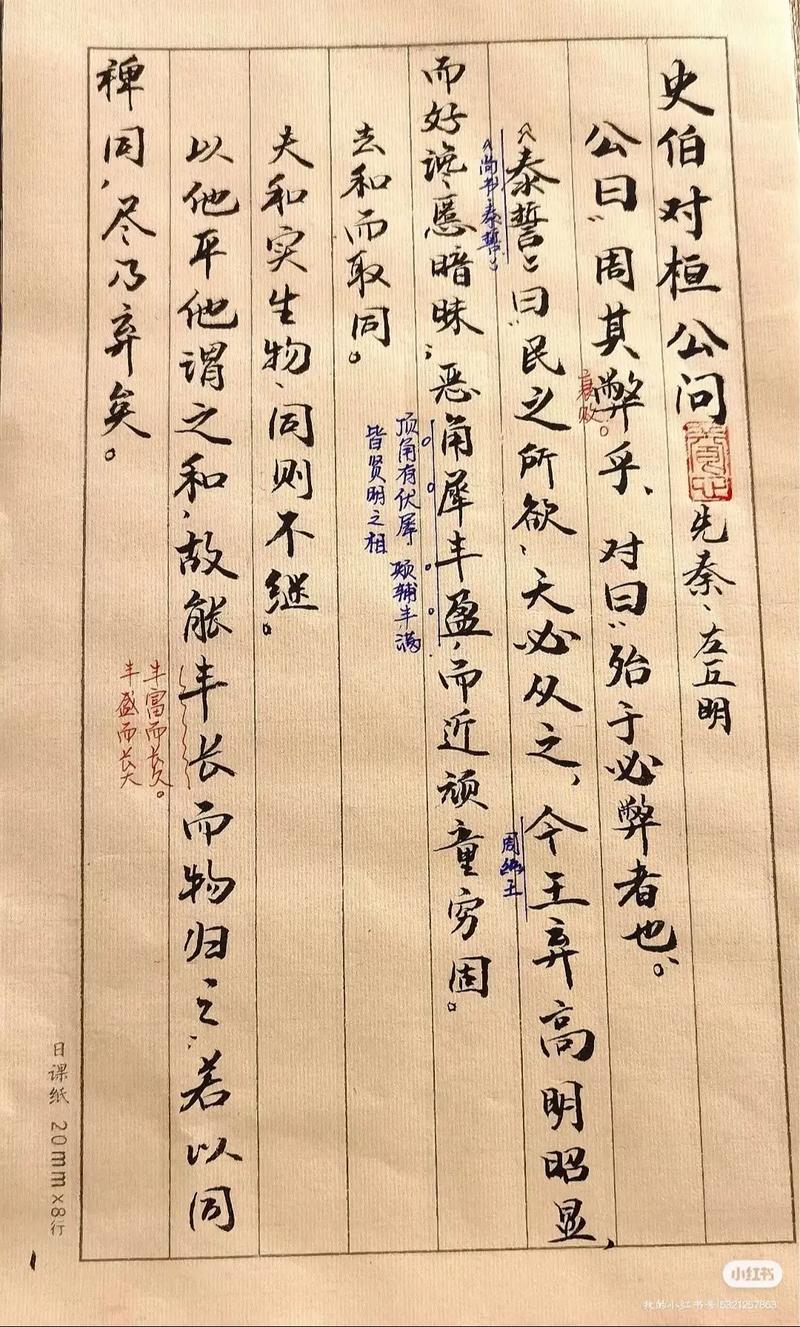

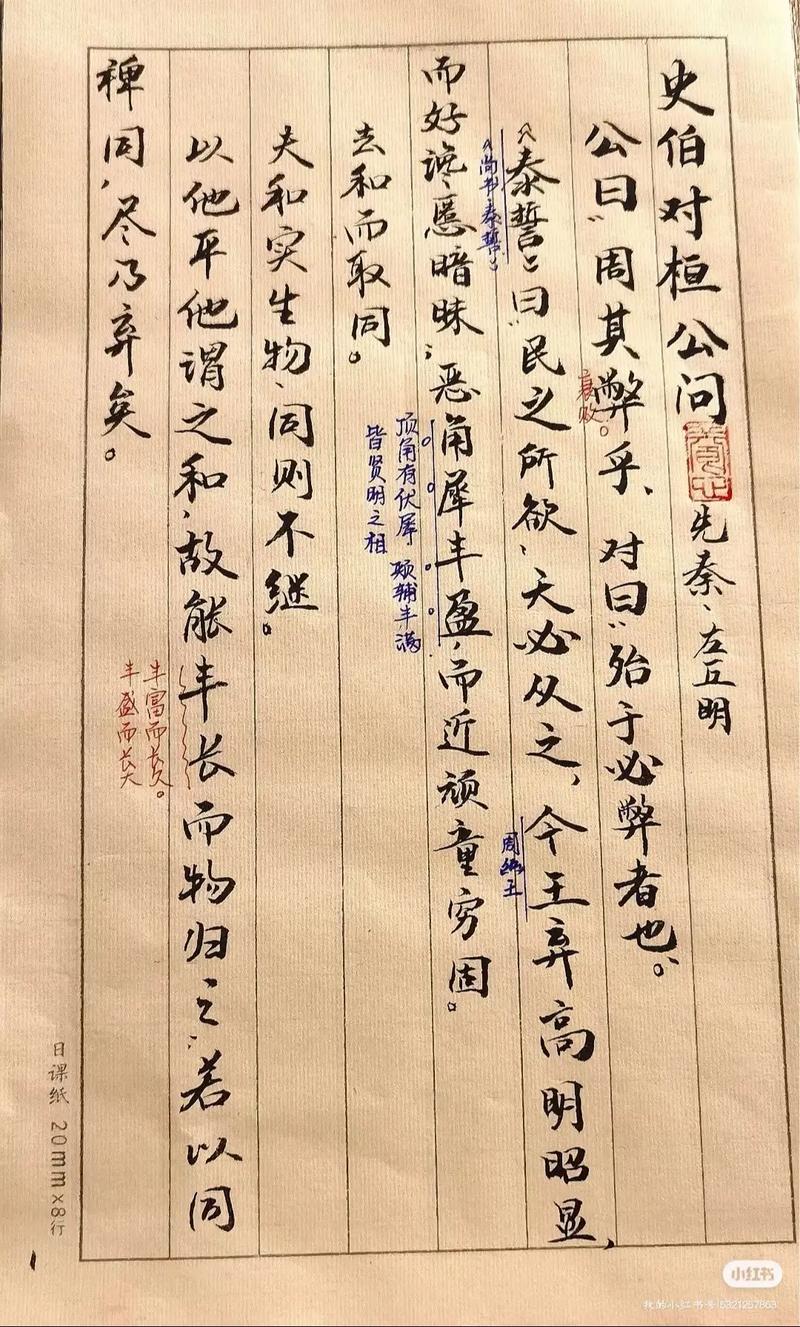

〖Four〗、史伯对桓公问翻译:郑桓公问史伯说:“周朝将会衰败吗?”史伯回答说:“差不多一定要衰败了。《尚书、泰誓》上说:‘老百姓所向往的,上天一定会遵从。’现在周幽王抛弃光明正大有德行的人,喜欢挑拨是非、奸邪阴险的人。

〖Five〗、《史伯对桓公问》是一篇古文。文中用了三种艺术手法。“声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲”,运用了对比的手法。把“和”与“同”对立统一块儿来,和而不同的思想是先秦哲学中一对重要的矛盾范畴。

在春秋战国时期,齐国的大史伯是什么职位

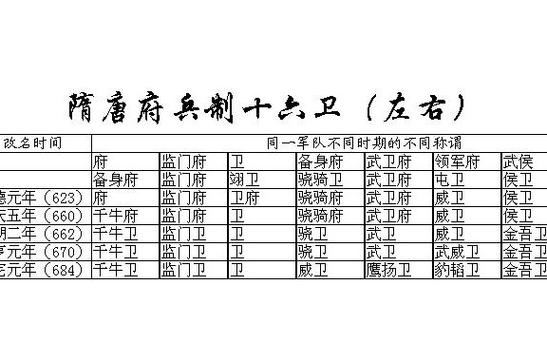

〖One〗、春秋战国时期齐国没有大史伯这个职位,在西周有史伯这个人。史伯,西周末期人。思想家。掌管起草文告、策命诸侯、记录史事、编写史书,兼管国家典籍、天文历法等,为朝廷重臣。桓公任用管仲进行改革,一时间齐国大治。建立宫廷官制。

〖Two〗、从确切的文献记载来看,周代的史伯是一位很有历史见识的史官,《国语·郑语》记他同郑桓公论“王室将卑,戎狄必昌”、诸侯迭兴的谈话,是先秦时期很有分量的政论和史论。春秋时期,各诸侯国也都设置了史官,这是同西周末年以后各诸侯国国史的撰写相关联的。

〖Three〗、吕购在位64年,在位期间齐国渐强,为其孙齐桓公称霸中原打下了坚实的基础。他是春秋战国时期在位最长的国君,由于他在位时间很长,使得刚刚经历了长达70年内乱的齐国,得以在长时间稳定的情况下恢复元气。

〖Four〗、西周的军事家有吕望。他又名尚,姜姓,吕氏,字子牙,俗称姜太公。辅佐武王灭商有功,曾主持制订乘虚进军、奔袭商都的作战方案。春秋时期的军事家和名将有魏舒、孙武和司马穰直。

〖Five〗、郑伯友虽死于镐京国难,但郑地人民东迁至虢、郐,最终在新郑建都,延续了文明(新郑今河南新郑)。在询问史伯其他国家的兴盛时,他预言了晋、秦、齐三国的崛起,后来的历史证实了他的预言,这四国成为春秋时期的四位霸主。

史伯,尽知天下事的第一人

尽知天下事的第一人:史伯指出,“戎、狄必昌,不可逼也”。西方、北方的少数民族戎、狄一定强盛起来,不能靠近他们。郑伯友对南方抱有幻想,而史伯告诉他:季纟川(《史记》作徇)为楚君,合于民臣之心,功德超过他的先王,十代也废不了。“夫其子孙必光启土,不可逼也。”不可以靠近他们。

后来形势发展正如史伯所预言,这四国成为春秋五霸中的四霸。 十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。史伯是西周末年尽知天下事的第一人,很可能是唯一一人。

尽管郑伯本人未能逃过镐京(今西安)的灾难,但郑地人民在史伯的预见下成功东迁至虢、郐,最终在新郑(今新郑)建立新都。史伯的远见不仅仅局限于西周典籍,他还对周公分封的七十一国以及后续诸侯国的动态了如指掌。因此,史伯被公认为西周末期最了解天下事的人物,无人能出其右。

十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。史伯是西周末年尽知天下事的第一人,很可能是唯一一人。阴阳、五行的观念产生得很早,大概商代甚至更早已有。

在询问史伯其他国家的兴盛时,他预言了晋、秦、齐三国的崛起,后来的历史证实了他的预言,这四国成为春秋时期的四位霸主。史伯对西周典籍和周公分封诸侯国的知识了如指掌,被誉为当时对天下事最为了解的人。早在商代,阴阳、五行的观念已初步形成。

史伯以其深厚的历史洞察力和广博的见识,进行了详尽的分析。他深入探讨了当时天下大势,考虑了诸多因素,如地理、政治、文化等,为郑伯友精心绘制了一幅未来发展的蓝图。他的长篇论述,既有对历史的回顾,又有对未来的预判,为郑伯友找到了一个理想的避风港,也为他指明了新的生存之道。

史伯思想延续

〖One〗、史伯的思想犹如一条绵延的线索,贯穿了历史的篇章,被后世学者逐一解读和传承,直至孔子及其后人的智慧结晶,进一步丰富和完善了这一理念,使之成为中国文化的重要支柱。和的概念深深植根于中国哲学之中,影响了社会的和谐共处和个人的道德修养,成为了中华文化不可分割的一部分。

〖Two〗、二百多年之后,齐国思想家和政治家晏婴对齐景公讲的和同之别(《左传·昭公二十年》),和史伯所言完全一致。可以想见,晏婴是在看到相关记载之后接受史伯的思想和观点。孔子的“君子和而不同、小人同而不和”(《论语·子路》),也是这一思想延续。

〖Three〗、西周末年思想家史伯说,和实生物如下:和实生物是西周末年由史伯提出的一种关于世界起源的朴素辩证法观点,意思是指和谐、融合才能产生、发展万物,如悦耳动听的音乐是“和六律”的结果,香甜可口的佳肴是“和五味”的结果。语出:《国语·郑语》,史伯说:“夫和实生物,同则不继。

史伯指明出路

”史伯对曰:“王室将卑,戎、狄必昌,不可逼也。

在周幽王统治时期,王室的衰落使得许多有见识的贵族开始思考自身的出路,郑伯友便是其中之一。郑伯友,原名友,是周宣王的庶弟,同时也是周幽王的叔父,他被封在现今陕西华县东边,爵位为伯,故又称郑伯友。他因其贤明被封为司徒,负责王朝的教化工作。

史伯的尽知天下第一人

〖One〗、尽知天下事的第一人:史伯指出,“戎、狄必昌,不可逼也”。西方、北方的少数民族戎、狄一定强盛起来,不能靠近他们。郑伯友对南方抱有幻想,而史伯告诉他:季纟川(《史记》作徇)为楚君,合于民臣之心,功德超过他的先王,十代也废不了。“夫其子孙必光启土,不可逼也。”不可以靠近他们。

史伯尽知天下事的第一人

尽知天下事的第一人:史伯指出,“戎、狄必昌,不可逼也”。西方、北方的少数民族戎、狄一定强盛起来,不能靠近他们。郑伯友对南方抱有幻想,而史伯告诉他:季纟川(《史记》作徇)为楚君,合于民臣之心,功德超过他的先王,十代也废不了。“夫其子孙必光启土,不可逼也。”不可以靠近他们。

尽管郑伯本人未能逃过镐京(今西安)的灾难,但郑地人民在史伯的预见下成功东迁至虢、郐,最终在新郑(今新郑)建立新都。史伯的远见不仅仅局限于西周典籍,他还对周公分封的七十一国以及后续诸侯国的动态了如指掌。因此,史伯被公认为西周末期最了解天下事的人物,无人能出其右。

十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。史伯是西周末年尽知天下事的第一人,很可能是唯一一人。阴阳、五行的观念产生得很早,大概商代甚至更早已有。

史伯的国语书影

史伯的思想不仅在齐国政治家晏婴和孔子的教诲中得以延续,而且被视为中华传统文化的核心内容。他的智慧和理论,如“和”的理念,对后世哲学、思想的发展产生了重大影响。

除了荆国以外,郑伯友曾问史伯还有哪些国家会兴盛,史伯回答说是晋、秦、齐三国。后来形势发展正如史伯所预言,这四国成为春秋五霸中的四霸。十分明显,史伯不仅熟悉西周各种典籍,而且对周公“兼制天下,立七十一国”(《荀子·儒效》)以及后代各王所封诸侯国的情况都了然于胸。

关于史伯,尽知天下事的第一人到此分享完毕,希望能帮助到您。

标签: 知天下

还木有评论哦,快来抢沙发吧~