大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下成语赴汤蹈火的故事的问题,以及和成语赴汤蹈火的故事是什么的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

赴汤蹈火的故事

〖One〗、有一天,刘表的属下韩嵩(sōnɡ)说:“曹操他一旦击败了袁绍,就会移兵进攻我们,那时将军您就难以抵抗了。所以归附曹操乃是万全之策。”刘表说:“如今天下大乱,未知所定,我也难以适从。

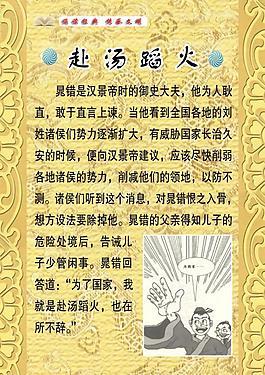

〖Two〗、西汉时,晃错曾是太子刘启的老师。刘启即位后,升任晃错为史大夫。由于汉景帝非常尊重晃错,对晃错的话是言听计从。晃错主张削弱诸侯王,加强中央集权,使许多诸侯怀恨在心。其中吴王刘濞、楚王刘戊等人打着清君侧的旗号,联合起兵反叛,把矛头直接对准晃错。景帝为了缓和危局,竟把晃错处死了。

〖Three〗、晁错赴汤蹈火的故事:晁错做太子家令时向汉文帝建议加强边疆国防。他朝用官爵钱财引诱和激励将士他们在战场上“蒙矢石,赴汤火,视死如生”——冒着飞箭乱石,赴汤蹈火,把死当做生。他说汉朝应该采取适当措施让一些人搬到边疆住,充实边疆,开发和保卫边疆。

赴汤蹈火的成语故事

西汉时,晃错曾是太子刘启的老师。刘启即位后,升任晃错为史大夫。由于汉景帝非常尊重晃错,对晃错的话是言听计从。晃错主张削弱诸侯王,加强中央集权,使许多诸侯怀恨在心。其中吴王刘濞、楚王刘戊等人打着清君侧的旗号,联合起兵反叛,把矛头直接对准晃错。景帝为了缓和危局,竟把晃错处死了。

东汉末年,刘表拥兵十万,称雄荆州。他外表儒雅,但内心多疑。当时曹操和袁绍都想拉拢刘表,但刘表却不知道该归顺谁。有一天,刘表的属下韩嵩(sōnɡ)说:“曹操他一旦击败了袁绍,就会移兵进攻我们,那时将军您就难以抵抗了。所以归附曹操乃是万全之策。

赴汤蹈火成语故事2 【拼音】fù tāng dǎo huǒ 【典故】以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳。 《荀子·议兵》长而见羁,则狂顾顿缨,赴汤蹈火。 晋·稽康《与山巨源绝交书》【释义】赴:走往;汤:热水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。

赴汤蹈火的典故

〖One〗、赴汤蹈火的故事:西汉时,汉景帝非常尊重晁错,对其言听计从。晁错主张削弱诸侯王,加强中央集权,被许多诸侯怀恨在心。后来,吴王刘濞、楚王刘戊等人联合起兵反叛,把矛头对准晁错。晁错的父亲叮嘱儿子要明哲保身,晁错却劝说父亲,为了国家利益,就算赴汤蹈火,他也心甘情愿去做。

〖Two〗、赴汤蹈火的故事典故如下:成语典故 东汉末年,汉献帝建安四年袁绍与曹操在官渡争战。袁绍派人请求刘表支援刘表口头答应,实际上按兵不动,对曹操也采取同样的态度。

〖Three〗、赴汤蹈火的典故:晃错主张削弱诸侯使许多诸侯怀恨在心,他的父亲提醒他明哲保身,不要参与削侯,但晃错却愿意为了国家利益心甘情愿赴汤蹈火。后来诸侯联合起兵反叛,把矛头直接对准晃错,景帝为了缓和危局把晃错处死了。

〖Four〗、出处:《汉书·晁错传》:“故能使其众,蒙矢石,赴汤火。”晋·稽康《与山巨源绝交书》:“长而见羁,则狂顾顿缨,赴汤蹈火。”成语典故:东汉末年,刘表占据着荆州,手下的员韩嵩劝他投降曹操。刘表没有同意,他要韩嵩到许昌探听一下曹操的虚实,以图有机可乘。

〖Five〗、赴汤蹈火,在所不辞的历史典故:东汉末年,刘表占据着荆州,手下的官员韩嵩劝他投降曹操。刘表没有同意,他要韩嵩到许昌探听一下曹操的虚实,以图有机可乘。韩嵩表示,就是让我去跳滚烫的水池,去走熊熊烈火,我也决不推辞。嵇康,字叔夜,谯国铨(今安徽宿县西)人。

赴汤蹈火成语故事

赴汤蹈火成语故事2 【拼音】fù tāng dǎo huǒ 【典故】以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳。 《荀子·议兵》长而见羁,则狂顾顿缨,赴汤蹈火。 晋·稽康《与山巨源绝交书》【释义】赴:走往;汤:热水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。

西汉时,晃错曾是太子刘启的老师。刘启即位后,升任晃错为史大夫。由于汉景帝非常尊重晃错,对晃错的话是言听计从。晃错主张削弱诸侯王,加强中央集权,使许多诸侯怀恨在心。其中吴王刘濞、楚王刘戊等人打着清君侧的旗号,联合起兵反叛,把矛头直接对准晃错。景帝为了缓和危局,竟把晃错处死了。

后来,人们就用“赴汤蹈火”来形容即使面对滚烫的热水和熊熊大火,也勇往直前,比喻不避艰险。汤,热水。

赴汤蹈火的成语故事如下:东汉末年,皇室衰微,军阀割据,社会动荡不安。担任荆州刺史的皇族刘表,对当时的军阀混战采取观望的态度。汉献帝建安四年(公元199年),袁绍与曹操在官渡争战。袁绍派人请求刘表支援刘表口头答应,实际上按兵不动,对曹操也采取同样的态度。

赴汤蹈火是什么意思

〖One〗、释义:赴:奔向;汤:开水;蹈:踩。比喻不避艰险,奋勇向前。意思是为某事付出全部的勇气,不留余力隐如地前进。拼音:fù tāng dǎo huǒ。反义词:贪生怕死。近义词:肝脑涂地。成语出处 《荀子·议兵》:“以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳。

〖Two〗、赴汤蹈火的意思是:形容不顾一切困难和危险,勇敢地向前冲。解释:词语分解 “赴汤”:这里的“汤”指的是热水或沸水。赴汤即指投身于热水之中,暗喻面对极端的困难或危险。“蹈火”:蹈即踩、踏,火代表火热、危险。蹈火则表示踩踏烈火,同样形容面对极大的危险或挑战。

〖Three〗、赴汤蹈火 [ fù tāng dǎo huǒ ]释义:赴:走往;汤:热水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。比喻不避艰险,奋勇向前。出处:战国时期荀子和弟子们《荀子·议兵》:“以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳。

〖Four〗、这则成语意思是为某事付出全部的勇气,不留余力地前进,比喻不避艰险,奋勇向前。其本身结构为联合式,在句子中通常作谓语。赴汤蹈火,是汉语的一则成语,源出《荀子·议兵》、《三国志·魏书·刘表传》裴松之注引《傅子》。

〖Five〗、赴汤蹈火的意思是:形容不顾一切困难和危险,勇往直前,甚至不惜牺牲生命。解释如下:基本含义 “赴汤蹈火”这一词汇源自古代汉语,直观表达了一种无畏的勇气和不畏艰难的决心。其中的“赴”意为投身,“汤”在古代指热水或开水,“蹈”意为踩、踏入,“火”在此喻指危险或困难。

赴汤蹈火的故事典故

〖One〗、赴汤蹈火的故事:西汉时,汉景帝非常尊重晁错,对其言听计从。晁错主张削弱诸侯王,加强中央集权,被许多诸侯怀恨在心。后来,吴王刘濞、楚王刘戊等人联合起兵反叛,把矛头对准晁错。晁错的父亲叮嘱儿子要明哲保身,晁错却劝说父亲,为了国家利益,就算赴汤蹈火,他也心甘情愿去做。

〖Two〗、赴汤蹈火的故事典故如下:成语典故 东汉末年,汉献帝建安四年袁绍与曹操在官渡争战。袁绍派人请求刘表支援刘表口头答应,实际上按兵不动,对曹操也采取同样的态度。

〖Three〗、赴汤蹈火的典故:晃错主张削弱诸侯使许多诸侯怀恨在心,他的父亲提醒他明哲保身,不要参与削侯,但晃错却愿意为了国家利益心甘情愿赴汤蹈火。后来诸侯联合起兵反叛,把矛头直接对准晃错,景帝为了缓和危局把晃错处死了。

〖Four〗、赴汤蹈火,在所不辞的历史典故:东汉末年,刘表占据着荆州,手下的官员韩嵩劝他投降曹操。刘表没有同意,他要韩嵩到许昌探听一下曹操的虚实,以图有机可乘。韩嵩表示,就是让我去跳滚烫的水池,去走熊熊烈火,我也决不推辞。嵇康,字叔夜,谯国铨(今安徽宿县西)人。

关于成语赴汤蹈火的故事和成语赴汤蹈火的故事是什么的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~