大家好,今天来为大家解答成语噤若寒蝉的主人公是谁这个问题的一些问题点,包括噤若寒蝉的成语故事画面也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

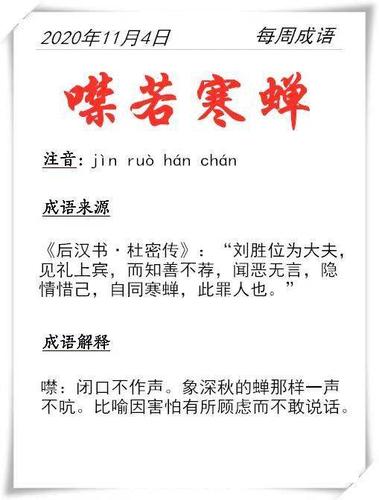

噤若寒蝉成语故事_成语“噤若寒蝉”的典故出处和主人公是谁?

〖One〗、噤若寒蝉,形容胆小不敢作声。成语出自《后汉书·杜密传》。故事说,东汉末年,有个文人叫杜密,刚正不阿,他任太守等职期间,参加过打击宦官集团斗争,他执法严明,有罪必罚。后被革职回老家。回家乡以后,他仍关注国家大事,经常向当地的太守提出建议,或批评一些不良现象。太守王昱因此心里很不高兴。

〖Two〗、噤若寒蝉的成语故事1 这个成语来源于《后汉书·杜密传》。噤若寒蝉 这个成语来源于《后汉书·杜密传》。东汉时期,担任过郡太守、尚书令的杜密才华出众,为官淸正,执法严明。他曾参加过打击宦官集团的斗争,对宦官和豪强子弟有恶必查,有罪必办。

〖Three〗、【成语故事】:东汉杜密在任太守期间,秉公办事,为政清廉,执法严明,对官宦子弟的违法行为,都能有罪必究。当他被革职回家乡颖川郡后,仍爱憎分明,关心国家大事,常向当地官员推荐好人好事,揭发坏人坏事。同郡的刘胜虽也是个告官还乡的太守,却闭门谢客,对世事不闻不问。

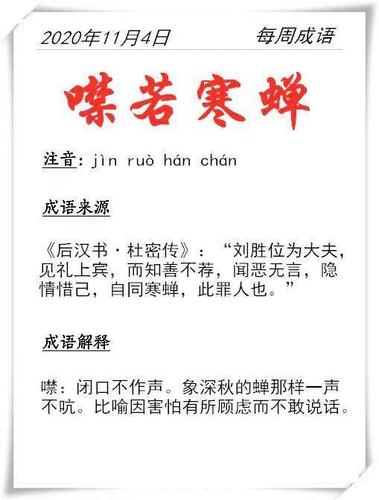

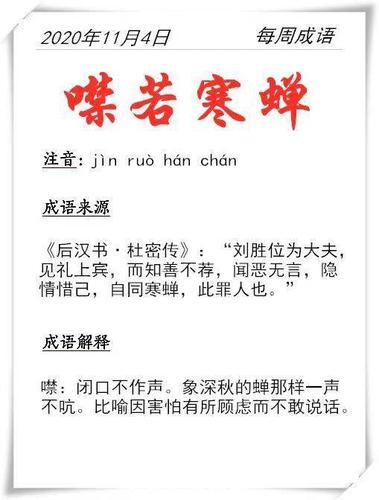

〖Four〗、噤若寒蝉的原义是深秋的蝉那样一声不吭,比喻因害怕有所顾虑而不敢说话。成语出处:南朝·宋·范晔《后汉书·杜密传》:“刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。”后人据此概括出成语“噤若寒蝉”。

噤若寒蝉的成语典故是什么

噤若寒蝉的成语典故 东汉末年,有个文人叫杜密,刚正不阿,他任太守等职的时候,参加过打击宦官集团斗争,他执法严明,对宦官子弟有恶必罚,有罪必惩。后来就被革职回颖川老家了。在家他仍然关注着国家大事,经常拜会颖川郡守、县令,畅谈天下大事。

因此,“噤若寒蝉”这个成语原意是形容人像冬天的知了那样沉默不语,含有贬义,用来批评那些不敢发声、逃避责任的人。

噤若寒蝉(拼音:jìn ruò hán chán)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·杜密传》刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。

【出处】: 《后汉书·杜密传》:“刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。”【举例造句】: 他的话完了,台下有几个人拚命地高声鼓掌,而更多的人却噤若寒蝉、面面相觑。

噤若寒蝉拼音jìn ruò hán chán,是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出旦巧告自于南朝宋范晔《后汉书·杜密传》。原义是深秋的蝉那样一声不吭,比喻因害怕有所顾虑而不敢说话。语法属性:在句子中可充当谓语、定语、状语。造句:当他发起酒疯时,人们就噤若寒蝉。

是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·杜密传》。“噤若寒蝉”的原义是深秋的蝉那样一声不吭,比喻因害怕有所顾虑而不敢说话;在句子中可充当谓语、定语、状语。成语故事 东汉末期,有一个叫杜密的人,为人厚道,做官清廉,刚正不阿,依法办事。

噤若寒蝉典故

噤若寒蝉的成语典故 东汉末年,有个文人叫杜密,刚正不阿,他任太守等职的时候,参加过打击宦官集团斗争,他执法严明,对宦官子弟有恶必罚,有罪必惩。后来就被革职回颖川老家了。在家他仍然关注着国家大事,经常拜会颖川郡守、县令,畅谈天下大事。

因此,“噤若寒蝉”这个成语原意是形容人像冬天的知了那样沉默不语,含有贬义,用来批评那些不敢发声、逃避责任的人。

他的话完了,台下有几个人拚命地高声鼓掌,而更多的人却噤若寒蝉、面面相觑。【成语典故】:汉朝时期河南尹杜密为官清廉,依法办事,因得罪了宦官而免职回到颖川老家,他对国家大事还十分关心,批评刘胜太守退职回家对政事不闻不问,像寒冷天气下的蝉一样,只顾保全自己。汉灵帝时期,杜密重新被启用。

噤若寒蝉(拼音:jìn ruò hán chán)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于南朝·宋·范晔《后汉书·杜密传》刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。

噤若寒蝉这个成语源自东汉末年的杜密。 杜密曾任太守,以刚正不阿著称,对宦官子弟严惩不贷。 杜密后被免职,回到颖川老家,依然关心国事。 同乡刘胜却选取闭门谢客,与杜密的态度形成鲜明对比。 颖川太守王昱认为刘胜清高,但杜密却认为他明哲保身,对恶行不加指责,如同寒蝉般沉默。

禁若寒蝉指什么意思

噤若寒蝉指像冬季的蝉那样停止鸣叫。比喻因害怕有所顾虑而不敢说话,含贬义。出处:《后汉书·杜密传》:“刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。

“噤若寒蝉”形容不敢说话,像冷天的蝉那样一声不响。详细解释:词语的字面意义 “噤”在这里是闭口不说话的意思,“若”字表示比喻或相似的情况,“寒蝉”指的是在寒冷天气中不叫的蝉。因此,“噤若寒蝉”从字面意义上可以理解为因寒冷而沉默不语,或者因害怕而不敢说话。

原指像冬季的蝉那样停止鸣叫。后比喻因害怕有所顾虑而不敢说话,含贬义。成语出处:《后汉书·杜密传》:“刘胜位为大夫,见礼上宾,而知善不荐,闻恶无言,隐情惜己,自同寒蝉,此罪人也。

噤若寒蝉的意思是形容因害怕或畏惧而不敢说话,像冷天的蝉一样默默无声。解释如下:基本含义 噤若寒蝉这个成语,字面上解读,噤表示因寒冷而停止鸣叫,寒蝉即寒冷天里不叫的蝉。连起来就是指某人因为恐惧或者其他原因,不敢开口说话,沉默寡言的状态。

噤若寒蝉,汉语成语,拼音为jìn ruò hán chán,意指像深秋的蝉那样沉默不语,形容因恐惧或顾虑而不敢发声。这个成语常用来描绘人们在特定情境下,由于害怕或者有所顾忌而选取保持沉默,不再说话。以下是几个使用噤若寒蝉的例句:在恐怖故事的氛围中,连平时最活泼的人也变得噤若寒蝉。

噤若寒蝉的意思是指因恐惧或害怕而不敢说话,像深秋的蝉一样默默无声。以下是 基本含义 “噤若寒蝉”是一个成语,用来形容人因畏惧或紧张而不敢开口说话的状态。这个成语中的“噤”字表示闭口不说话,“寒蝉”则指的是天气寒冷时,不再鸣叫的蝉。

经典成语故事:噤若寒蝉

〖One〗、噤若寒蝉的成语故事1 这个成语来源于《后汉书·杜密传》。噤若寒蝉 这个成语来源于《后汉书·杜密传》。东汉时期,担任过郡太守、尚书令的杜密才华出众,为官淸正,执法严明。他曾参加过打击宦官集团的斗争,对宦官和豪强子弟有恶必查,有罪必办。

〖Two〗、【成语】: 噤若寒蝉 【拼音】: jìn ruò hán chán 【解释】: 噤:闭口不作声。象深秋的蝉那样一声不吭。比喻因害怕有所顾虑而不敢说话。【成语故事】:东汉杜密在任太守期间,秉公办事,为政清廉,执法严明,对官宦子弟的违法行为,都能有罪必究。

〖Three〗、噤若寒蝉成语故事 篇1 东汉末期,有一个叫杜密的人,为人厚道,做官清廉,刚正不阿,依法办事。他任太守等职期间,参加打击宦官集团斗争时,执法严明,对宦官子弟有恶必罚,有罪必惩。随着年岁渐高,杜密告老还乡。

〖Four〗、噤若寒蝉,形容胆小不敢作声。成语出自《后汉书·杜密传》。故事说,东汉末年,有个文人叫杜密,刚正不阿,他任太守等职期间,参加过打击宦官集团斗争,他执法严明,有罪必罚。后被革职回老家。回家乡以后,他仍关注国家大事,经常向当地的太守提出建议,或批评一些不良现象。太守王昱因此心里很不高兴。

文章到此结束,如果本次分享的成语噤若寒蝉的主人公是谁和噤若寒蝉的成语故事画面的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~