各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享大笔如椽的主人公是谁,以及大笔如椽打一人名的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

这是语文读本黄山记的题目谁帮我回答下

〖One〗、导入:展示黄山图片以及“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的诗句,引入对黄山的介绍: 黄山,古称黟(yī)山,唐朝改名黄山(传说轩辕黄帝曾在此山修身炼丹,黄山因此得名)。在今安徽省歙县、太平、休宁、黟县之间,是我国最著名的风景区之一。

黄庭坚戏呈孔毅父原文及赏析

〖One〗、戏呈孔毅父 [宋代] 黄庭坚 管城子无食肉相,孔方兄有绝交书。文章功用不经世,何异丝窠缀露珠。校书着作频诏除,犹能上车问何如。忽忆僧床同野饭,梦随秋雁到东湖。译文及注释 译文 像我这等靠执笔写文章过活的人,生来就没有封侯拜相的命了,那位孔方兄早向我发出了绝交的文书。

〖Two〗、诗人不甘于此,因此语含讽刺。最后笔锋一转: “忽忆僧床同野饭,梦随秋雁到东湖。”官场生涯使作者感到厌倦,便自然想到当年和孔毅父一起寄宿寺院、山肴野蔬的生活。“忽忆”犹如顿悟,这种适性自由的念头被朋友之情唤起,便不可遏止,魂梦已随秋雁飞回东湖了。东湖在作者家乡分宁(在今江西)附近。

〖Three〗、忽忆僧床同野饭,梦随秋雁到东湖。黄庭坚一生政治上不得意,所以常有弃官归隐的念头,而有时还不免夹带一点牢骚。这首写给他朋友孔毅父(名平仲)的诗,题头冠一“戏”字,正表现了他对自己浮沉下位、无所事事的生活境遇的自嘲自解。开头两句就写得很别致。管城子,指毛笔。

北朝民歌是

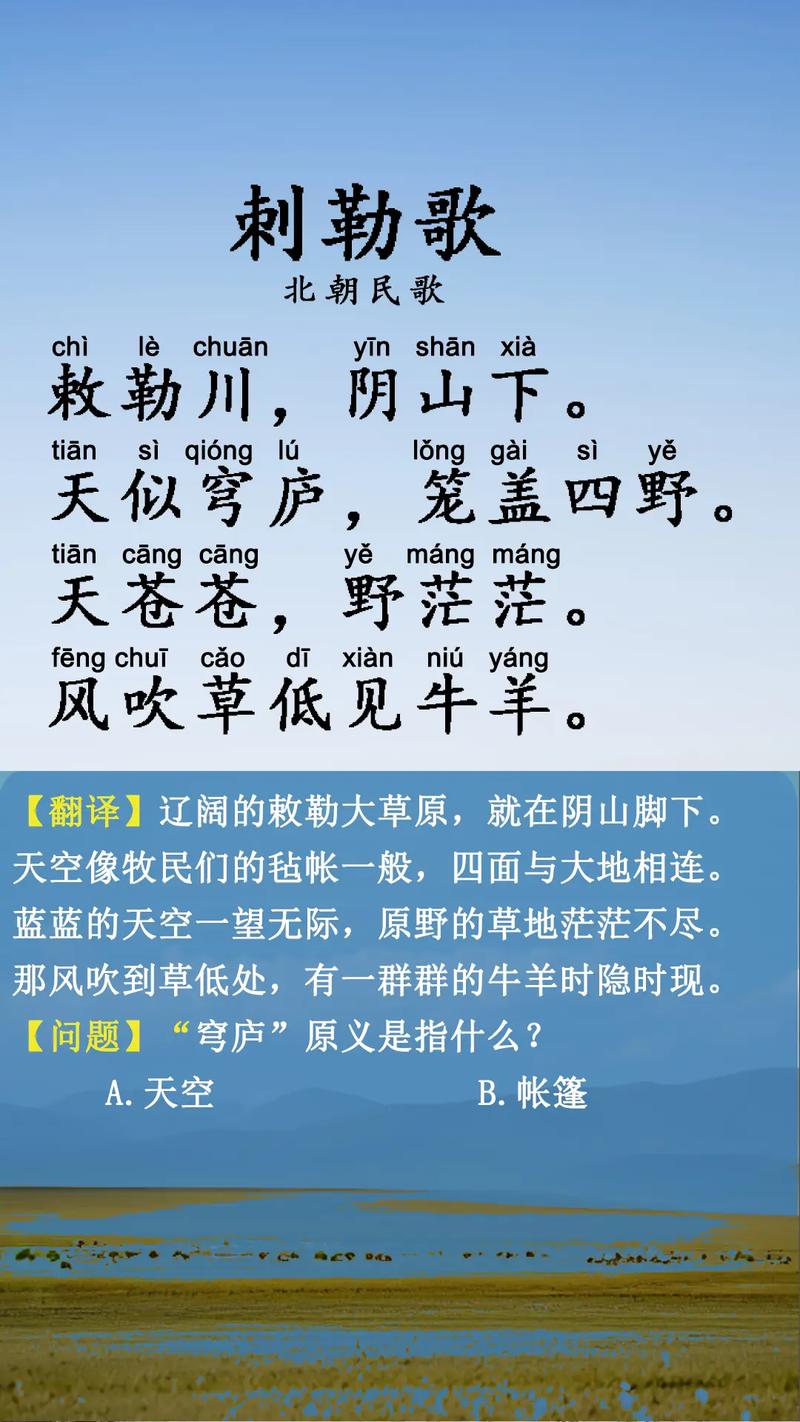

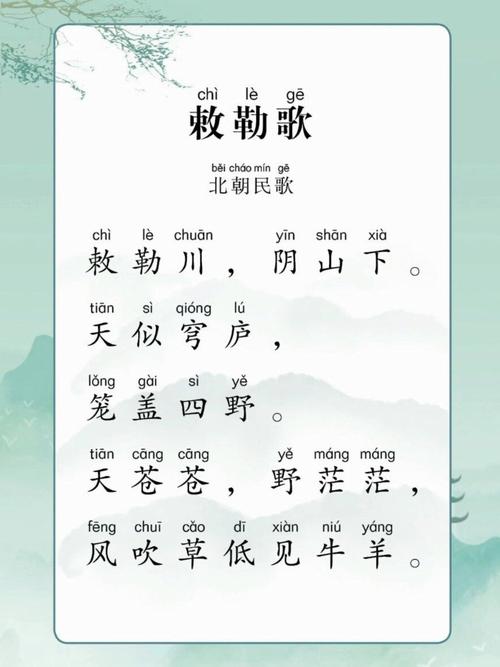

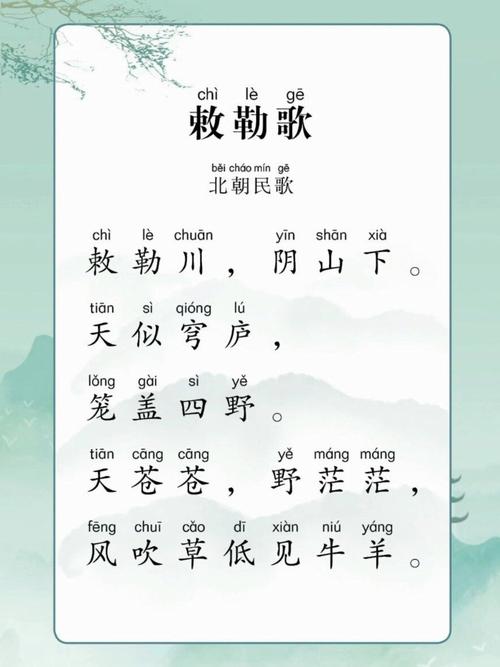

〖One〗、《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝时期黄河以北的北朝流传的一首民歌,一般认为是由鲜卑语译成汉语的。民歌歌咏了北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。开头两句交代敕勒川位于高耸云霄的阴山脚下,将草原的背景衬托得十分雄伟。

〖Two〗、《企喻歌》《企喻歌》:男儿欲作健,结伴不须多。鹞子经天飞,群雀两向波。译文:男儿人必须自己有所作为,不必拉帮结伙。鹞子,猛禽。天上鹞子飞过的时候,那些成群结队的麻雀惊慌失措,迫不及待的向两边逃跑。《敕勒歌》敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。

〖Three〗、敕勒歌 北朝民歌,出自《乐府诗集》,是我国南北朝时期黄河以北的北朝鲜卑族间流传的一首民歌,歌唱了大草原的景色和游牧民族的生活,这在中国古典文学和古代史研究上具有非常重要的意义。本文由大学高考网编辑收集总结,希望大家喜欢! 敕勒歌 敕勒川, 阴山下。 天似穹庐, 笼盖四野。

典故的性质是什么

〖One〗、寓言故事,用假托的故事或自然物的拟人手法来说明某个道理或教训的文学作品,文学作品的一种体裁。常带有讽刺或劝戒的性质。它是指为启发讲理而编造的故事(有的还是具备一定根据的)。典故,只是具备一种描述、形容的作用,在功能上不一定要有积极的寓意,并不需要给人启发。

〖Two〗、文学作品的一种体裁。常带有讽刺或劝戒的性质,用假托的故事或拟人手法说明某个道理或教训。寓言必须是虚构的故事,真实发生的事情不能算,但古代、现代虚构故事都可以。寓言必须讲一个道理或者教训。典故则不然,一件趣事也可以称为典故。叶公好龙、滥竽充数即可以算作寓言又可以算作典故。

〖Three〗、成语典故: 比喻文人才思俊逸,写作的诗文极佳。 成语出处: 五代王仁裕《开元天宝遗事下》:“李太白少时梦所用之笔头上生花,后天才赡逸,名闻天下。

〖Four〗、常带有讽刺或劝戒的性质。它是指为启发讲理而编造的故事(有的还是具备一定根据的)。 典故,只是具备一种描述、形容的作用,在功能上不一定要有积极的寓意,并不需要给人启发。寓言故事是指为启发讲理而编造的故事(有的还是具备一定根据的),必须讲一个道理或者教训。 寓言故事是文学体裁的一种。

〖Five〗、而并不需要有经典所据有的其它特性. 所在行业的精品,或者说是一个时期里的精品.具有代表性质和意义 故事可以解释为旧事、旧业、先例、典故、花样等涵义,同时,也是文学体裁的一种,侧重于事情过程的描述,强调情节跌宕起伏,从而阐发道理或者价值观。

描写英雄形象的诗句还有哪些

〖One〗、《绝句》宋·李清照 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

〖Two〗、卢纶的《塞下曲》林暗草惊风,将军夜引弓。译文 昏暗的树林中,草突然被风吹得摇摆不定,飒飒作响,将军以为野兽来了,连忙开弓射箭。《哥舒歌》北斗七星高,哥舒夜带刀。译文 黑夜里北斗七星挂得高高,哥舒翰勇猛守边夜带宝刀。《凉州词》(唐)王翰 醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

〖Three〗、弓背霞明剑照霜,秋风走马出成阳,未收天子河湟地,不拟回头望故乡。(译意:弓箭沐浴着霞光,宝剑照耀着寒霜。剑起案列的秋风,驰马飞出了咸阳。国土一角仍沦陷,天子没有收河湟。这种情况不改变,便不会回头望故乡。)10· 《寄袁二》——明·浦源 长安年少羽林郎,骑射翩翩侍武皇。

大笔如椽的主人公是谁?大笔如椽有什么历史典故

〖One〗、成语大笔如椽的主人公是王殉 王殉,字元琳,小名法护,临沂琅琊(今属山东)人。 王殉出身名门望族,王导之孙,王洽之子,著名书法家王羲之族侄,受封东亭侯,累官辅国将军、吴国内史,尚书仆射、尚书令等,谥献穆。工文章,善行、草书,《宣和书谱》称“草圣”,足东晋著名书法家。

〖Two〗、出自《晋书王珣传》典故:晋朝武帝时,有个文人名叫王珣,他曾在梦中遇到一个神人,给了他一支很大的笔,那支笔的笔杆就有屋椽那么粗。醒后,很觉惊异。他对人说:“此当为大手笔事!”他这句话的意思是:“从这件事看来,我一定要成为大作家。

〖Three〗、东晋的文士王殉从小才思敏捷,胆量很大,散文和诗赋都写得很好,二十岁时便被大司马桓温聘为主簿。有一次,桓温为了试王殉的胆量,在大司马府聚会议事的时候,故意骑一匹马,从后堂直冲大厅。幕僚们都吓得惊慌失指,四处躲避,唯有王殉镇定自若,端坐不动。

〖Four〗、《晋书·王珣传》:“珣梦人以大笔如椽与之,既觉,语人曰:此当有大手笔事。 ” 俄而帝(晋孝武帝司马曜)崩,哀册谥议皆珣所草。” 解释:王珣梦中得如椽大笔,醒来果然要他负责起草重要文章。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~