大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下胶柱鼓瑟的主人公是的问题,以及和胶柱鼓瑟的作者是谁的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

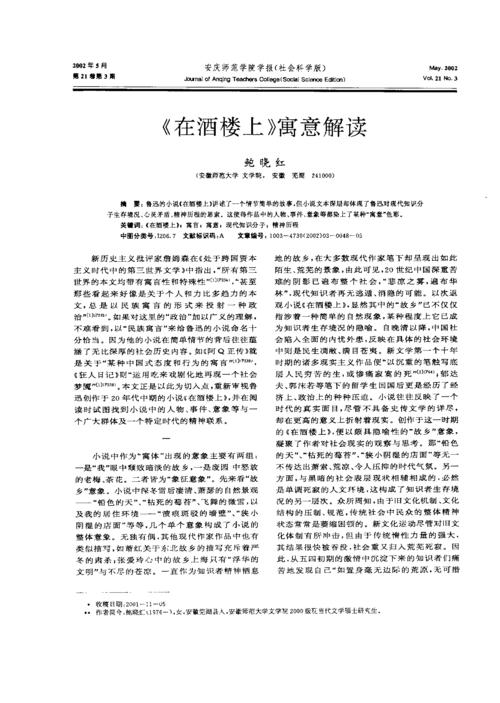

求对《在酒楼上》主人公的评价

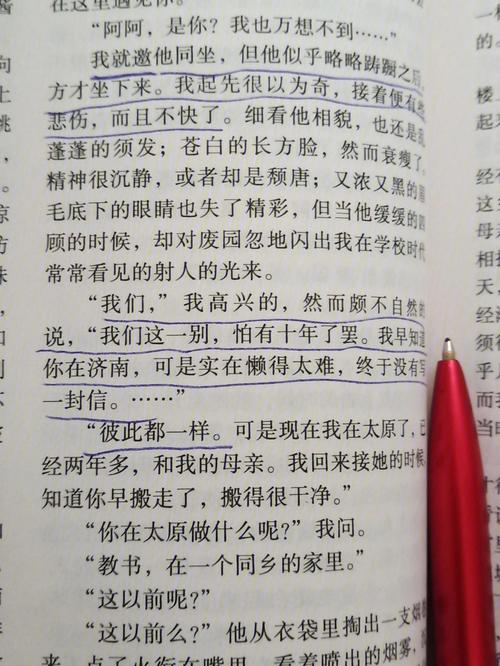

吕纬甫是鲁迅先生的小说《在酒楼上》中的主人公,其人物形象展现了复杂而真实的性格特质,既透露出知识分子的苦闷与彷徨,又体现了他们在现实困境中的无奈与妥协。首先,吕纬甫具有一种悲观颓废的色彩。他原本是一个有理想、有抱负的青年,曾到城里去求学,接受新思想的洗礼。

反映了实际生活中一般知识分子的精神状态;客观上提出了“知识分子问题”。《在酒楼上》被誉为“最富鲁迅气氛”的文章,是辛亥革命后中国知识分子精神面貌的写照。吕纬甫是《在酒楼上》的主人公,这是一个曾有过辛亥革命时期的革命热情,现在却变得意志消沉的“文人”。

荒原。“无非做了些无聊的事情,等于什么也 没有做。”他的话正是对存在和行动意义的 “无”之认识的表达。吕纬甫详细叙述的迁葬 和送绒花两件“无聊的事”,富有象征意味地 揭示了其以“无”为“有”的精神内核。在中国 传统社会里孝敬、顺从父母是无条件的、不可 选取的道德义务。

《在酒楼上》主要讲述了一个“我”回乡后来到昔日常去的小酒楼一石居时,与旧同窗吕纬甫偶遇,听他讲诉人生悲惨境遇的故事。虽然小说的内容很简单,但是却发人深思,给人以震撼。鲁迅在该文中一方面极力批判知识分子改革的不彻底,另一方面又努力讴歌诚和爱。

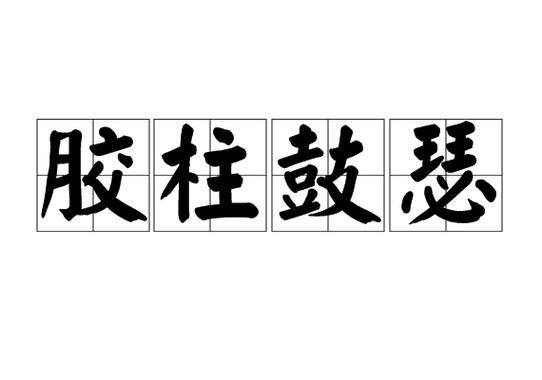

胶柱鼓瑟成语故事_成语“胶柱鼓瑟”的典故出处和主人公是谁?

〖One〗、【成语故事】齐人跟赵人学习瑟这种乐器。他不去刻苦鉆研演奏瑟的技术,却依照赵人预先调弄好的音调,将瑟上调音的短柱用胶粘固起来,就高高兴兴地回到了家乡。齐人回家后,摆弄了多年,总是弹不出一支曲子。

〖Two〗、●《史记廉颇蔺相如列传》:「王以名使括,若胶柱而鼓瑟耳。 括徒能读其父书传,不知合变也。

〖Three〗、胶柱鼓瑟成语故事2 成语胶柱鼓瑟出处:这个成语故事出自《史记·蔺相如廉颇传》。胶柱鼓瑟这个成语故事出自《史记·蔺相如廉颇传》。瑟上有柱张弦,用以调节声音,柱被粘住,音调就不能变换。比喻拘泥教条不知变通。赵括就 是这样的人。

〖Four〗、胶柱鼓瑟(拼音:jiāo zhù gǔ sè)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于西汉·司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》。“胶柱鼓瑟”的原义是鼓瑟时胶住瑟上的弦柱,就不能调节音的高低,比喻固执拘泥,不知变通的人;在句子中可充当谓语、定语、宾语;也作“胶柱调瑟”。

〖Five〗、典故是一个汉语词汇,一指典制和掌故;二指诗文中引用的古代故事和有来历的词语;三指具有教育意义且大众耳熟能详的公认的人物、事件。下面是我为您总结的胶柱鼓瑟的典故,希望对您有所帮助。

〖Six〗、[jiāo zhù gǔ sè]【解释】:形不能灵活变通。多用于书面语中。胶柱鼓瑟”,亦作“胶柱调瑟”。比喻拘泥成规,不知灵活变通。【出处】:汉·扬雄《法言·先知》:“以往圣人之法治将来,譬犹胶柱而调瑟。”【举例造句】:若非公孙杵臼,焉得赵氏孤儿,既以遇难避仇,不必~。

急需《从军行》王昌龄的资料!

从军行的作者:王昌龄。王昌龄(唐代边塞诗人)王昌龄 (698—757),字少伯,汉族,河东晋阳(今山西太原)人,又一说京兆长安人(今西安)人。盛唐著名边塞诗人。王昌龄早年贫苦,主要依靠农耕维持生活,30岁左右进士及第。初任秘书省校书郎,而后又担任博学宏辞、汜水尉,因事被贬岭南。

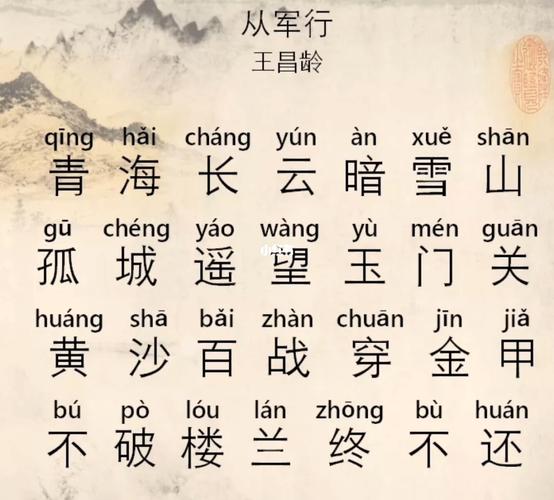

从军行:乐府《相和歌辞平调曲》旧题,多写军队务旅征战之事。王昌龄作的《从军行》共七首,这里选入第四首。 青海:即今青海湖。长云:多云,漫天皆云。雪山:终年积雪的山,指祁连山。 孤城:指玉门关,因地广人稀,给人以孤城之感。这句词序倒装,意思是“遥望孤城玉门关”。

从军行:王昌龄(698-756),字少伯,盛唐著名边塞诗人(公元698-公元766年),约生于武则天圣历元年(698年),约卒于玄宗天宝十五年(756年)。王昌龄的籍贯,有太原、京兆两说。

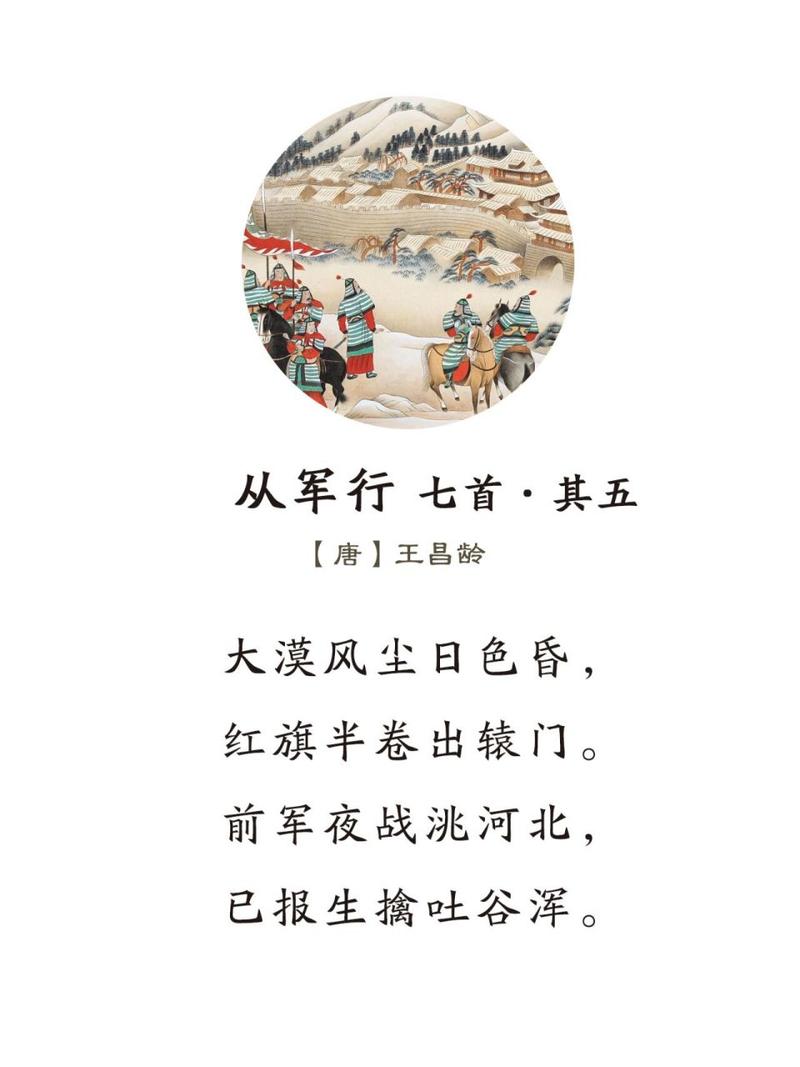

[1]从军行:乐府古题,多用来描写军旅生活。王昌龄的这组《从军行》一共七首,这是第第五首。 [2]王昌龄(698-757),盛唐著名诗人,字少伯,京兆长安(今陕西西安)人,出身寒门,开元十五年(727)登进士第,曾任江宁丞、龙标尉等微职。

王昌龄的《从军行》: 青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。译文 青海上空的阴云遮暗了雪山,站在孤城遥望着远方的玉门关。塞外身经百战磨穿了盔和甲,不打败西部的敌人誓不回还。赏析 “青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”。

“不破楼兰誓不还”讲的是谁?

〖One〗、“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”描写的是王昌龄。出处:出自唐代王昌龄的《从军行七首·其四》原文:青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。释义:青海湖上乌云密布,连绵雪山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。

〖Two〗、霍去病抗击匈奴的诗句是黄沙百战穿金甲,不破楼兰誓不还。资料扩展:霍去病(公元前140年-前117年),河东郡平阳县(今山西省临汾市)人,西汉名将、军事家、民族英雄。汉武帝皇后卫子夫及大司马大将军卫青的外甥,大司马大将军霍光的同父异母兄长。

〖Three〗、王昌龄 从军行七首(其四)青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。战士们有思家之绪,这很自然,因为他们也是有血有肉的人。但战士的根本价值却在于他们是祖国安全的捍卫者。现在是这样,古代也是这样。

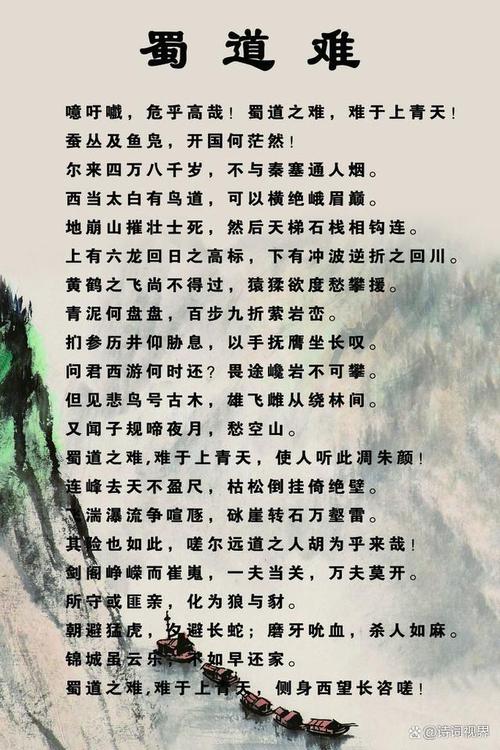

李白写《蜀道难》的原由

〖One〗、《蜀道难》本是乐府旧题,属《相和歌·瑟调曲》, 传统内容为“备言铜梁玉垒之阻”,多写蜀道的险阻。《蜀道难》是天宝初年,李白被玄宗召入长安供奉翰林时送别友人所作。诗篇开头一句,“噫吁口戏,危乎高哉!” ,起势突兀,一句极其强烈的感叹,为全诗奠定了“危途难行”的感情基调。

〖Two〗、《蜀道难》是乐府古题,古辞都以蜀道险阻为内容,寓有功业难成之意。正是这一点,触动了李白初入长安追求功名未成的心事。当友人入蜀时,他便用这一古题写诗送别友人。诗中极力描绘入蜀道路的艰难险阻,表达对蜀中军阀割据作乱和友人旅蜀安危的担忧,更借此抒发世道艰难,志士功业难成的悲愤。

〖Three〗、这首诗大约是开元十九年(731)李白初入长安之作。《蜀道难》是乐府古题,古辞都以蜀道险阻为内容,寓有功业难成之意。正是这一点,触动了李白初入长安追求功名未成的心事。当友人入蜀时,他便用这一古题写诗送别友人。唐代诗人李白《蜀道难》节选原文:剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

〖Four〗、《蜀道难》创作背景:时代背景:李白生活在一个动荡的时期,唐朝发生了安史之乱,社会经济遭到了严重的破坏。在这个背景下,李白被迫流离失所,历经了种种苦难。他的诗歌作品常常反映了这些苦难和忧虑。个人背景:李白在流亡期间,曾多次到过蜀地(今四川),并在那里结交了很多朋友。

〖Five〗、”意谓并无本事可言,仅以乐府旧体写蜀地山川险要而已。此说始于明胡震亨《唐音癸签》及《李诗通》卷四。顾炎武《日知录》卷二十六亦持此说:“李白《蜀道难》之作,当在开元、天宝间。时人共言锦城之乐,而不知畏途之险,异地之虞,即事成篇,别无寓意。

〖Six〗、李白的《蜀道难》为谁而作主要有三种说法:此诗系为房琯、杜甫二人担忧,希望他们早日离开四川,免遭剑南节度使严武的毒手;此诗是为躲避安史之乱逃亡至蜀的唐玄宗李隆基而作,劝喻他归返长安,以免受四川地方军阀挟制;此诗旨在讽刺当时蜀地长官章仇兼琼想凭险割据,不听朝廷节制。

“刻舟求剑”和“守株待兔”的主人公是谁?

〖One〗、守株待兔:出自《韩非子·五蠹》记载:战国时宋国(今商丘)有一个农民,看见一只兔子撞在树根上死了,便放下锄头在树根旁等待,希望再得到撞死的兔子。结果自然再无所获,被宋国人笑话。刻舟求剑:刻舟求剑,比喻事物已发生变化而仍静止地看待问题。

〖Two〗、守株待兔 发 音 shǒu zhū dài tù 释 义 株:露出地面的树根。原比喻希图不经过努力而得到成功的侥幸心理。现也比喻死守狭隘经验,不知变通。出 处 《韩非子·五蠹》记载:战国时宋国有一个农民,看见一只兔子撞在树根上死了,便放下锄头在树根旁等待,希望再得到撞死的兔子。

〖Three〗、其实,剑掉落在江中后,船继续行驶,而宝剑却不会再移动。像他这样去找剑,真是太愚蠢可笑了。辨析 “刻舟求剑”和“守株待兔”;都含有“拘泥不知变通;做根本做不到的事”的意思。

泊船的歌曲是怎么唱的?

〖One〗、《泊船瓜洲》是一首著名的抒情小诗,它抒发了诗人眺望江南、思念家乡的深切感情。从诗题中我们又知道,诗人的立足点是在长江北岸的瓜洲。

〖Two〗、万户灯火凡尘已蹉跎驿桥柳梢泊船渡江波歌曲《二月红》,该歌曲是由蒋蒋作词,蒋蒋作曲,蒋蒋演唱的歌曲。

〖Three〗、泊船瓜洲的诗意解释为:京口和瓜洲不过一水之遥,钟山也只隔着几重青山。温柔的春风又吹绿了大江南岸,可是,天上的明月呀,你什么时候才能够照着我回家呢? 《泊船瓜洲》 作者:王安石 朝代:北宋 京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。 春风又绿江南岸,明月何时照我还。 注释: 泊船:停船。泊,停泊。指停泊靠岸。

〖Four〗、歌曲《二月红》的歌词描绘了一幅繁华背后的落寞景象,诗意的语言和悠扬的旋律引人入胜。歌词中“万户灯火凡尘已蹉跎,驿桥柳梢泊船渡江波”一句,生动地勾勒出夜晚江边的宁静与美丽。歌手蒋蒋以深情的嗓音演绎这首歌曲,将听众带入了一个充满回忆与思念的世界。

〖Five〗、《泊船瓜洲》是唐代诗人王之涣所作的一首诗歌,全诗共四句,表达了诗人思乡之情。下面是诗歌的注释和翻译:泊船瓜洲(gūa zhōu),满地芭蕉(bā jiāo)雨。注释:泊:停船;瓜洲:地名,在今江苏省扬州市南郊、长江北岸;芭蕉:即芦苇、苇子。

胶柱鼓瑟的主人公是和胶柱鼓瑟的作者是谁的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~