老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于兵戎相见有什么历史典故和兵戎相见是什么战争的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享兵戎相见有什么历史典故以及兵戎相见是什么战争的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

兵不厌诈的典故是什么?

这就是历史上著名的以弱胜强的城濮之战。晋国取胜后,与齐、鲁、宋、郑、蔡、莒、卫等国会盟,成为诸侯霸主。兵不厌诈的汉语词典解释:指用兵作战时当尽量使用欺诈等计谋来迷惑敌人。●《韩非子难一》:「战阵之闲,不厌诈伪。

成语典故之兵不厌诈 “兵不厌诈”这则成语的厌是:满足,诈:欺骗手段。用兵作战可以尽可能多用欺诈的战术迷惑对方,以获取胜利。 这个成语来源于《韩非子.难一》,繁礼君子,不厌忠信,战阵之间,典 故 公元前633年,楚国攻打宋国,宋国向晋国求救。

典故臣闻之,繁礼君子,不厌忠信战阵之间,不厌诈伪韩非子·难一释义厌嫌恶诈欺骗作战时尽可能地用假象迷惑敌人以取得胜利用法作主语宾语用于采用迷惑敌人的方法作战 相近词兵不。

兵不厌诈的故事典故如下:公元前633年,楚国攻打宋国,宋国向晋国求救。第二年春天,晋文公派兵攻占了楚的盟国曹国和卫国,要他们与楚国绝交。楚国被激怒,撤掉对宋国的包围,与晋国对阵于城濮(今山东鄄城西南)。当时,楚国联合了陈、蔡等国,兵力强;晋国联合了齐、宋等国,兵力弱。

“兵不厌诈”出自先秦·韩非《韩非子·难一》:“战阵之间,不厌诈伪。” “兵不厌诈”源于东汉安帝时的一个典故,羌族在汉边境骚乱,包围武都郡。安帝派虞诩去做武都郡太守,虞诩带精兵去赴任,途中他用增灶、弱弓硬弩的办法,用计打败了羌族的进攻,让武都郡恢复了安定。

兵戎相见的成语典故

三寸舌能胜百万兵戈,开越说佗归汉室;挺一孤身独操完全气节,溺江负主仰崖门。遥知马力事久见人心,人生就是这么奇妙,曾经的冤家对头而今成了自己的师长,原来提携自己的恩公和领路人竟然恩断情绝,兵戈相见。

成语兵戎相见出自于清代吴晗的《朱元璋传》。兵戎相见 [ bīng róng xiāng jiàn ]基本释义:兵戎:武器。以武力相见。指用战争解决问题。出处:清代 吴晗《朱元璋传》第三章三:“从至正十六年起,张士诚和朱元璋兵戎相见,大小数百战,互有胜负。

【典故出处】:吴晗《朱元璋传》第三章三:「从至正十六年起,张士诚和朱元璋兵戎相见,大小数百战,互有胜负。」 【成语意思】:兵戎:武器。以武力相见。指用战争解决问题。

bīng róng xiāng jiàn 成语典故: 兵戎:武器。以武力相见。指用战争解决问题。【烽火连年】fēng huò lián nián 成语典故: 烽火:古时边防报警的烟火。比喻战火或战争。指战火连年不断。成语出处: 元·戴良《九灵山房集·二四·登大牢山》:“那堪回首东南地,烽火连年警报闻。

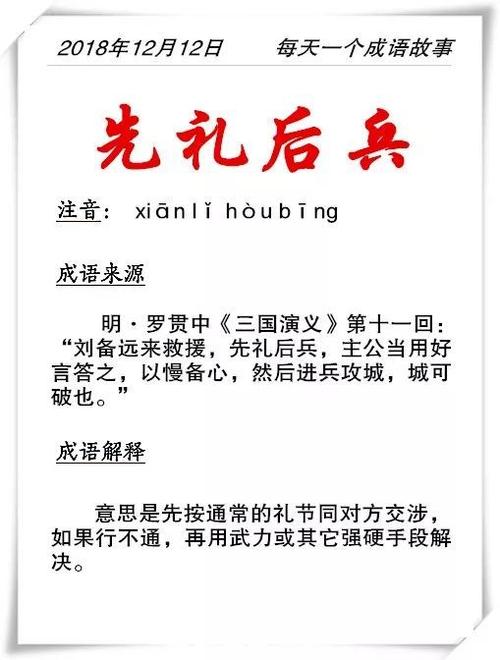

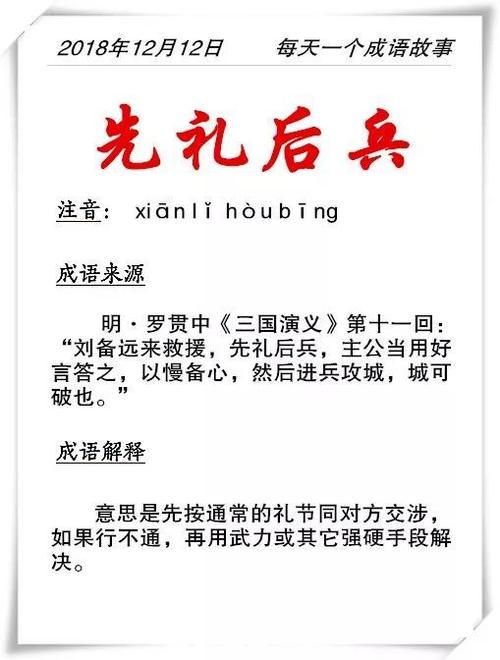

先礼后兵的典故

先礼后兵的典故:东汉末年,曹操带兵攻打徐州,太守陶谦立即派人请求刘备出兵解围。刘备率领一班人马,冲入曹军,杀出了一条血路,进入徐州城内。陶谦将刘备请入府衙,取出太守官印让给刘备,但刘备却不肯接受。

”先礼后兵:语出《三国演义》第十一回:“郭嘉谏曰:刘备远来救援,先礼后兵,主公当用好言答之,以慢备心,然后进兵攻城,城可破也。’”刘备大义劝曹操,事见《三国演义》第十一回。 原典 刘备大义劝曹操东汉末年,战乱频仍。

先礼后兵是一句成语,意思是在解决问题时,先通过礼貌和谈判等和平手段进行交流,如果无法达成共识,再考虑使用武力手段。这个成语来源于中国古代历史典故,据说战国时期,齐国曾派遣使者前往赵国向赵王贺涉河修建的工程表示不满。赵王感到非常恼怒,想要动兵伐齐。

春秋战国时期20个有名的典故,你知道几个?

春秋战国时期的著名哲学家庄子,在一次与另一位哲学家惠子辩论时,指着水中的鱼说:“它从容不迫地游来游去,多快乐啊!”惠子说:“你又不是那条鱼,怎么知道?”庄子说:“鱼快不快乐其实并不重要,因为我们自己快乐,所以可以认为水里的鱼同样非常快乐。

老马识途 春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。在回国途中,因假向导引入迷谷,使齐军受困。管仲建议用一匹老马带路而化险为夷。

胡服骑射:赵武灵王为了国家的强大,推行胡服骑射,改变中原传统的战车战术,使赵国成为战国中期的强国。 窃符救赵:信陵君窃取魏王的虎符,调动军队救赵,表现了他的英勇和智谋。1 朝秦暮楚:战国时,秦楚两国相邻,经常作战。有的诸侯小国为了自身的利益与安全,时而倾向秦,时而倾向楚。

战国时,赵国有两位重臣廉颇与蔺相如,因蔺相如多次立功,赵王封他为相国,廉颇不服气,认为自己的武功盖过他的嘴。蔺相如为了国家,对廉颇多次避让,廉颇了解到他的良苦用心后惭愧不已,便背着荆条,到蔺相如家门请罪,从此两人和好,成为同生共死的交情。

个著名的典故希望你喜欢:烽火戏诸侯: 在西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟不惜在城中演出以烽火向诸侯求 教的闹剧。结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。从此周天子的权威一落千丈,出现了春秋战国时期群雄并起,诸侯纷争的局面。

大秦帝国的成语典故,你知道几个

〖One〗、孟尝君靠着鸡鸣狗盗之士逃回了齐国。故事出自《史记·孟尝君列传》,成语“鸡呜狗盗”比喻卑下的技能或具有这种技能的人。

〖Two〗、比如,大家有没有听过一个传说中的名字叫做——鬼谷子。鬼谷子大概是战国史上最为神秘的一个世外高人了,没有人见过他是谁,可是所有人都知道他徒弟的盛名。那么他的徒弟都有哪些呢?前有庞涓和孙膑,后有苏秦和张仪。庞涓和孙膑自不用说,苏秦和张仪更是在秦国崛起后,在战国舞台上大放异彩的风云人物。

〖Three〗、【成语】: 鸡鸣狗盗 【拼音】: jī míng gǒu dào 【解释】: 鸣:叫;盗:偷东西。指微不足道的本领。也指偷偷摸摸的行为。【出处】: 《史记·孟尝君列传》载:齐孟尝君出使秦被昭王扣留,孟一食客装狗钻入秦营偷出狐白裘献给昭王妾以说情放孟。孟逃至函谷关时昭王又令追捕。

〖Four〗、无拘无束 [wú jū wú shù]生词本 基本释义 详细释义 拘、束:限制、约束。形容自由自在,没有牵挂。出处 明·吴承恩《西游记》第四〖Fourteen〗、回:“出家人无拘无束;自由自在;没有约束。”例句 小鸟在天空~地飞翔,自由极了。

春秋战国时期的40个典故,你知道几个?

〖One〗、关于春秋战国时期的40个典故分享如下:烽火戏诸侯 西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟不惜在城中演出以烽火向诸侯求教的闹剧。结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。从此周天子的权威一落千丈,出现了春秋战国时期群雄并起,诸侯纷争的局面。

〖Two〗、春秋战国时宋国一个姓丁的人因为家中无井,所以就在自家院中打了一口井,他觉得这样一来,洗涤和取水就不需要专用一个人了,说是等于得到了一个人的帮助。 有人听到这话后就把它传讹了,说丁家打井得到了一个人。后来就以此比喻以讹传讹,或主观主义凭空解释,把事情搞得颠倒悖谬。

〖Three〗、春秋时期,晋国内乱,晋献公的儿子重耳逃到楚国。楚成王收留并款待他,他许诺如晋楚发生战争晋军将退避三舍(一舍为三十里)。后来重耳在秦穆公的帮助下重回晋国执政。晋国支持宋国与楚国发生矛盾,两军在城濮和遇。重耳退避三舍,诱敌深入而太胜。

〖Four〗、春秋战国时期的著名哲学家庄子,在一次与另一位哲学家惠子辩论时,指着水中的鱼说:“它从容不迫地游来游去,多快乐啊!”惠子说:“你又不是那条鱼,怎么知道?”庄子说:“鱼快不快乐其实并不重要,因为我们自己快乐,所以可以认为水里的鱼同样非常快乐。

〖Five〗、战国时候,秦国最强。它常常仗着它的优势去侵略别的弱国。弱国之间,也常常互有磨擦。 有一次,赵国声称要攻打燕国。当时,著名的游说之士苏秦,有个弟弟叫苏代,也很善于游说。苏代受燕王的委托,到赵国去劝阻赵王出兵。 到了邯郸,苏代见到了赵惠文王。

关于本次兵戎相见有什么历史典故和兵戎相见是什么战争的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~