各位老铁们好,相信很多人对路不拾遗有什么历史典故都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于路不拾遗有什么历史典故以及路不拾遗出自哪篇文章的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

“路不拾遗,夜不闭户”是说的哪个历史时期人民生活的写照?

〖One〗、据相关史料记载“路不拾遗,夜不闭户”讲述的是唐朝太宗年间贞观之治的场景。在唐朝的贞观年间,唐太宗李世民选贤任能,在国内施行了大刀阔斧的改革,轻赋税徭役,重视民生,变得百姓安居乐业,生活富足。因此在贞观年间出现了社会平稳发展,人民安居乐业,社会繁荣稳定的景象。

〖Two〗、“路不拾遗,夜不闭户”描写的是我国历史上著名的“贞观之治”时期的社会情况。“贞观之治”作为中国历史上一个鼎盛的历史时期,是唐太宗李世民励精图治,全国人民共同努力的结果。

〖Three〗、路不拾遗,夜不闭户此句出自后晋张昭远、贾纬等编写的《旧唐书》。指的是唐朝有名的贞观之治。贞观之治作为中国历史上一个鼎盛的历史时期,是唐太宗李世民励精图治,全国人民共同努力的结果。

路不拾遗的由来

〖One〗、路不拾遗的由来,相关内容如下:在《礼记·礼运》中,孔子与子游谈论,大同在社会的特征,其中提到,谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。这里的谋闭指的是人们不因为贫穷或缺乏财物而产生盗窃的念头,即使有人丢失了贵重物品,也不会去捡拾。

〖Two〗、路不拾遗,这个词源自于路人丢失物品未被拾取的现象,它体现了人们在出行时的道德风范。其核心含义是社会环境良好,民风淳朴。这个成语通常与夜不闭户一起使用,强调地方富庶和居民的和谐。其正式定义为,掉在路上的东西,没有人捡走,这标志着一个地方的秩序井然和社会风气的高度评价。

〖Three〗、路不拾遗当中的“遗”代表的是失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。该成语出自于《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”主要用来形容社会风气好。路不拾遗的具体用法 明·许仲琳《封神演义》第十一回夜不闭户,路不拾遗,四方瞻仰,称为西方圣人。

〖Four〗、有路不拾遗、夜不闭户的良好传统习尚,视偷盗为最可耻的行径。在独龙族进行一些原始的祭祀活动时,游客不能参观祭祀活动。独龙族原有原始群婚的习俗,现已不存在。男女均散发,少女有纹面的习惯。独龙族人相信万物有灵,崇拜自然物,相信有鬼。

路不拾遗的意思

路不拾遗的意思是路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。【出自】:《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”【译文】:国家没有盗贼,路上没有人把别人丢失的东西捡走。【语法】:紧缩式;作宾语、定语;含褒义,形容社会风气好。

意思是:路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。造句:路不拾遗,夜不闭户,已非虚言。中文课上,教授要求把路不拾遗这个成语引申一下。小村之中都住的是同性的人,大家多少都沾亲带故的,彼此之间也算和睦,甚至可以做到路不拾遗、夜不闭户的盛世之景。

路不拾遗:遗:失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。造句 做人就要路不拾遗、不昧拾金、穷不失义;夜不闭户,路不拾遗并非只是一种奢望;承平的年代是路不拾遗,夜不闭户;民风淳朴,路不拾遗的时代早已过去了。

路不拾遗的意思是在路上看见别人的失物,不会据为己有。形容社会风气良好。路不拾遗的造句如下:回望过去古人路不拾遗、夜不闭户,才发现现今社会人心不古啊。

路不拾遗的成语故事

〖One〗、由赋⑸繁役⑹重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳⑺。朕⑻当去奢省费,轻徭⑼博赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安⑽用重法邪⑾?自是数年之之后,海内升平,路不拾遗、外户⑿不闭,商旅野宿焉。

〖Two〗、【成语故事】:唐朝的时候,有一个做买卖的人途经武阳(今邯郸大名、馆陶一带),不小心把一件心爱的衣裳丢了,他走了几十里后才发觉,心中十分着急。这时候,有人劝慰他说:“不要紧,我们武阳境内路不拾遗。你回去找找看,一定可以找得到。”丢衣裳的人半信半疑。

〖Three〗、夜不闭户,路不拾遗,四方瞻仰,称为西方圣人。【成语故事】:汉五年,既灭项羽,定天下。论功行封。故事 刘邦消灭项羽后,平定天下,当上了皇帝,史称 汉高祖。接着,要对功臣们评定功绩的大小,给予封赏。 刘邦认为,萧何的功劳最大,要封他为赞侯,给予的封户 也比较多。

〖Four〗、成语寓意 事无大小,遇到难题不能解决,哪怕到山穷水尽的地步,一定要想到去变化,用合理的变化来解决难题。如果一味地走老路,只会越走越窄。

〖Five〗、路不拾遗的成语解释 【拼音】lù bù shí yí 【释义】遗:失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。拾遗: ①拾取他人的遗失物。也 比喻轻而易举:道不拾遗|举秦如鸿毛,取楚若拾遗。 ②补录缺漏。也指补正别人的缺点过失:拾遗汉事|拾遗补缺|补过拾遗。 ③唐代谏官名。

〖Six〗、[语出] 汉·贾谊《新书·先醒》:“百姓富,民恒一,路不拾遗,国无狱讼。”[近义] 夜不闭户 [用法] 紧缩式;作宾语、定语;含褒义,形容社会风气好 [例句] 夜不闭户,~,四方瞻仰,称为西方圣人。

路不拾遗文言文及赏析

这件事以后越传越广。后来,人们就把“路不拾遗”变成一个成语。“路不拾遗”又作“道不拾遗”。常常用以说明国家安定,们思想品德高尚,社会风气很好。原文 上①与群臣论止盗,或请重法以紧之,上晒之,曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。

路不拾遗[lù bù shí yí][解释]遗:失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。[出处]《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。

从这以后,过了几年,天下太平,没有人把别人掉在路上的东西拾了据为己有,大门可以不关,商人和旅客可以露宿。

这件事以后越传越广。后来,人们就把“路不拾遗”变成一个成语。“路不拾遗”又作“道不拾遗”。常常用以说明国家安定,ren们思想品德高尚,社会风气很好。

路不拾遗是什么意思

路不拾遗的意思是路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。【出自】:《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”【译文】:国家没有盗贼,路上没有人把别人丢失的东西捡走。【语法】:紧缩式;作宾语、定语;含褒义,形容社会风气好。

意思是:路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。造句:路不拾遗,夜不闭户,已非虚言。中文课上,教授要求把路不拾遗这个成语引申一下。小村之中都住的是同性的人,大家多少都沾亲带故的,彼此之间也算和睦,甚至可以做到路不拾遗、夜不闭户的盛世之景。

人们形容社会风气好,路上遗失了东西也没有人拾,就叫“路不拾遗”,也作“道不拾遗”。“路不拾遗”往往与“夜不闭户”同时使用,这两个成语,表达同一个意思。

路不拾遗:遗:失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。造句 做人就要路不拾遗、不昧拾金、穷不失义;夜不闭户,路不拾遗并非只是一种奢望;承平的年代是路不拾遗,夜不闭户;民风淳朴,路不拾遗的时代早已过去了。

路不拾遗的意思是:路上没有人会把别人丢失的东西捡走,形容社会风气淳朴,人们品行高尚,不会利用他人的失误谋取私利。详细解释: 路不拾遗的基本含义 该成语字面上表示走在路上,即便看到别人遗失的财物,也不会据为己有。这是描述一个社会中人们普遍的高尚品质和行为规范。

中国历史上有真正的路不拾遗夜不闭户的时代?

“路不拾遗,夜不闭户”描写的是我国历史上著名的“贞观之治”时期的社会情况。“贞观之治”作为中国历史上一个鼎盛的历史时期,是唐太宗李世民励精图治,全国人民共同努力的结果。

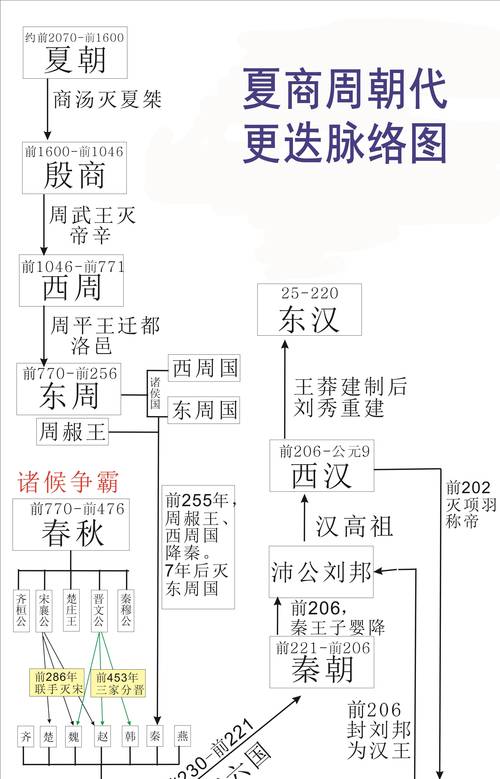

据史料记载,中国历史上路不拾遗、夜不闭户的朝代还是有的,不过很少。我们知道的只有两个朝代,像是西周的时候的周文王和周武王统治的西岐,还有就是唐代李世民时代的贞观之治。能做到路不拾遗是很不容易的,不止是朝廷要繁荣昌盛到一定地步,重要的是百姓能安居乐业,生活水平都达到自己想要的。

据相关史料记载“路不拾遗,夜不闭户”讲述的是唐朝太宗年间贞观之治的场景。在唐朝的贞观年间,唐太宗李世民选贤任能,在国内施行了大刀阔斧的改革,轻赋税徭役,重视民生,变得百姓安居乐业,生活富足。因此在贞观年间出现了社会平稳发展,人民安居乐业,社会繁荣稳定的景象。

路不拾遗,夜不闭户此句出自后晋张昭远、贾纬等编写的《旧唐书》。指的是唐朝有名的贞观之治。贞观之治作为中国历史上一个鼎盛的历史时期,是唐太宗李世民励精图治,全国人民共同努力的结果。

古文中“路不拾遗,夜不闭户”的现象并不存在。关于这件事的记载最初是在唐朝的时候,描绘的是唐朝盛世太平的景象,但我觉得这是文学加工后的结果。先说一下当时的局势,唐朝虽然兵强马壮,且太宗英明,轻徭薄赋休养生息使得经济飞速发展,但依旧会有吃不上饭的流民和占山为王的草寇。

商鞅变法之后的秦国,《史记》有载。这是中国历史上真正的法制。

关于路不拾遗有什么历史典故的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~