大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对死而不朽有什么历史典故疑惑并还会对死而不亡的意思,举例说明 相关的讲解

陈毅诗中的沙虫出自什么典故,有什么意思啊

〖One〗、沙虫:又称“海肠子”,动物学名称为“方格星虫”,粗度一般为5-8毫米,长度一般为5-10厘米。味道尤其鲜美,可鲜食、亦可晒干后食。干制后炸、炒、炖、烩、煮汤均可,煮汤白如牛奶,味极鲜美,且浓度大,有“天然味精”之称。油炸酥松香脆,为下酒佳肴。

〖Two〗、君子变猿鹤,小人为沙虫。” 明 夏完淳 《大哀赋》 :“朝堂多水火之争,边徼有沙虫之戚。” 清 赵翼 《愍忠寺石坛》 诗:“丘貉尸难认,沙虫命总寃。” 陶牧 《和朴庵见答韵》 :“沙虫吾辈归何用?风鹤 人间 郁不平。

〖Three〗、大半国土已陷入血雨腥风的战争海洋,又有多少知交好友化为了历史沙尘中虫子——或在搏拼或已长眠《三十五岁生日寄怀》。作者:陈毅 陈毅(1901年8月26日-1972年1月6日),字仲弘;四川乐至人;无产阶级革命家、军事家、外交家、诗人;国共内战时期的重要将领,中华人民共和国前十元帅之一。

〖Four〗、陈毅(1901年8月26日-1972年1月6日),名世俊,字仲弘,四川乐至人,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家、诗人;中国人民解放军的创建者和领导者之一,中华人民共和国元帅(前十元帅之一),党和国家的卓越领导人。

〖Five〗、半壁河山沉血海,几多知友化沙虫。日搜夜剿人犹在,万死千伤鬼亦雄。物到极时终必变,天翻地覆五洲红。雪中野营闻警1936年冬 风击悬冰碎万瓶,野营人对雪光横。遥闻敌垒吹寒角,持枪倚枕到天明。赠同志1936年冬 二十年来是与非,一生系得几安危?莫道浮云终蔽日,严冬过尽绽春蕾。

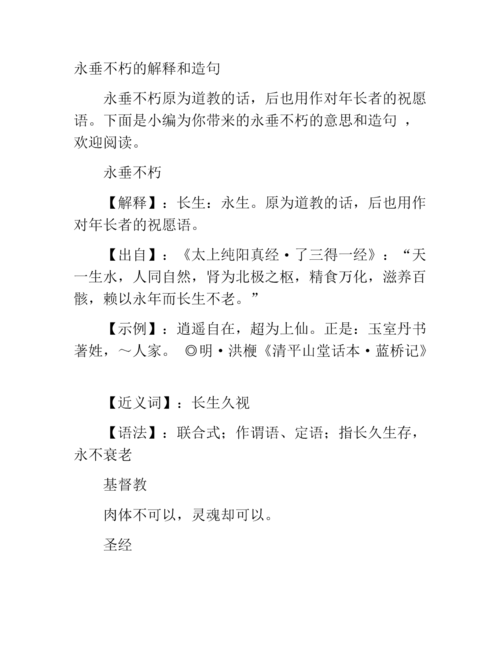

永垂不朽形容什么

永垂不朽的意思是形容人的名声或事迹永远流传,不会消失。详细解释如下: 基本含义:“永垂不朽”是一个成语,用来形容那些对社会、国家、民族做出巨大贡献的人。这些人的名声和事迹会永远被铭记,不会被遗忘。 “永垂”的含义:“永垂”意味着永久地留存、不被遗忘。

永垂不朽是一个成语,意思是指某个人或某份事物将会长久地被世人所记念和赞扬,永远流传下去,不会被遗忘。形容某个人的功绩和影响力非常伟大,留下了深远的影响。也可以用来形容某个作品、事件或理念等具有重要历史价值,被后人所尊崇。

永垂不朽这个词语意味着某人或某事物的影响力能够超越时间的限制,被传承并赞誉至未来,成为永恒的传说或经典。 该词常用来形容杰出的历史人物、文化遗产、艺术作品、文学作品等,如莎士比亚的戏剧、蒙娜丽莎的画作、贝多芬的音乐以及一些杰出的领袖和先驱。

死而不朽成语典故

所谓‘死而不朽’,恐怕说的就是这个吧!”穆叔听他这样说,觉得很不入耳,便说:“据我所听到的,这叫做世禄,也就是世世代代享受禄位,而不是‘不朽,。鲁国有一位已经去世的大夫,叫藏文种。死了以后,他的话世世代代没有被人们废弃。所谓‘不朽’。,说的是这个吧。

公元前549年,鲁国的大夫穆叔被派往晋国进行访问,晋国的卿范宣子负责接待并与其展开交谈。范宣子提出一个问题:“古人有言:‘死而不朽。’你能理解这个成语的含义吗?”穆叔并未立即因为他对范宣子的意图感到疑惑。

阳树固然枝繁叶茂,傲然挺拔;而阴树也不示弱,长得干粗枝壮,死而不朽。

【典故出处】:春秋·鲁·左丘明《左传·襄公二〖Fourteen〗、年》:「古人有言曰:『死而不朽,何谓也。』」 【成语意思】:指身虽死而言论、事业等长存。

四字成语死什么什么命

〖One〗、实乃木人)。懿恐中计,勒马逃回。百姓为之谚曰:“死诸葛能走生仲达。”见《三国演义》第一○四回。

〖Two〗、垂没之命、 奉命唯谨、 财多命殆、 追魂夺命、 一日并命、 面命耳训、 同船合命、 命辞遣意、 疲于奔命、 舍命之交、 效命疆场、 短寿促命、 生死有命、 施命发号、 祸福有命 带有命字的四字成语有哪些 命在朝夕: mìng zài zhāo xī 命:生命。生命就在早晚之间。形容生命垂危。

〖Three〗、长命百岁的四字成语是“长命百岁”,祝愿人长寿,能够活到一百岁。2 死于非命的四字成语是“死于非命”,指不是自然死亡,而是因意外或他人原因而死。2 临危授命的四字成语是“临危授命”,指在危难时刻勇于献出生命。

〖Four〗、粉身碎骨 身体粉碎而死。比喻为了某种目的或遭到什么危险而丧失生命。 出处:三国·魏·曹植《谢封甄城王表》:“臣愚驽垢秽,才质疵下,过受陛下日月之恩,不能摧身碎首,以答陛下厚德。”唐·蒋防《霍小玉传》:“平生志愿,今日获。 形容命运的四字词语 红颜薄命 红颜:美女的容颜;薄命:命运不好。

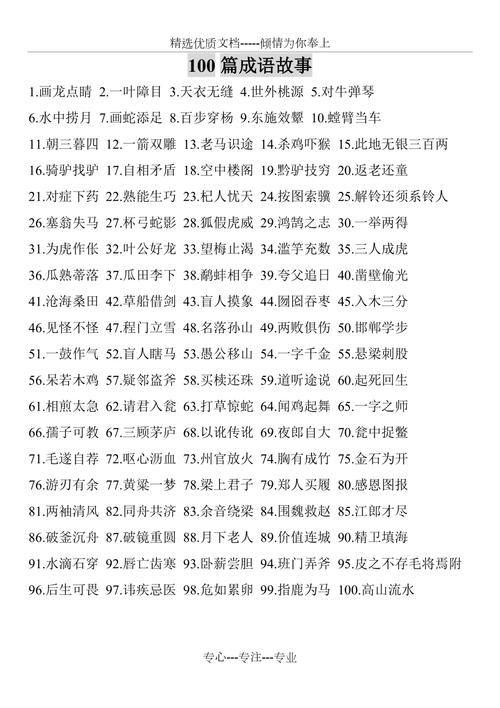

哪些是成语故事?

〖One〗、刻舟求剑:这个故事出自《吕氏春秋》,讲述一个人在船上丢失了剑,他试图在船底刻下记号,以便日后在那里打捞。这个故事讽刺了固执己见、不知变通的人,教育人们要根据实际情况灵活处理问题。

〖Two〗、简单的成语故事 胸有成竹 故事概述:宋朝文人画家文同善于绘画,尤擅长画竹子。每次绘画前,他都能从容不迫地事先定下整体框架和布局。在一次朋友聚会上,他说到画画前会深思熟虑每一根竹子的位置和姿态,就像一个成竹在心里。后人由此形容事前已有详细的计划和设想,称为胸有成竹。

〖Three〗、成语故事包括:井底之蛙、愚公移山、守株待兔、狐假虎威等。井底之蛙 井底之蛙是一个源于《庄子》的成语故事。讲述的是一只青蛙住在井底,它只能看到井口那么大的天空,无法想象外面的世界有多么广阔。当人们告诉它世界很大时,它却无法理解。这个故事用来比喻那些缺乏见识、眼界狭隘的人。

〖Four〗、《退避三舍》春秋时期,晋国内乱,晋献公的儿子重耳逃到楚国。楚成王收留并款待他,他许诺如晋楚发生战争晋军将退避三舍(一舍为三十里)。后来重耳在秦穆公的帮助下重回晋国执政。晋国支持宋国与楚国发生矛盾,两军在城濮相遇,重耳退避三舍,诱敌深入而大胜。

〖Five〗、成语故事有:刻舟求剑、画蛇添足、指鹿为马、揠苗助长、亡羊补牢、掩耳盗铃、一叶障目等等。刻舟求剑 战国时,楚国有个人坐船渡江。船到江心,他一不小心,把随身携带的一把宝剑掉落江中。

〖Six〗、成语故事有很多,以下列举几个:井底之蛙 这个故事来源于《庄子外物》。讲述的是一只青蛙住在井里,认为自己所见就是全世界,而当它接触到更广阔的天空时,才发现自己的渺小。成语借此表达那些眼光狭小、见识短浅的人。亡羊补牢 此故事源自《战国策》。

成语故事

〖One〗、从此,人们便根据这个故事,把投考学校或参加各种考试,没有被录取,叫做“名落孙山”。经典成语故事:天涯海角 韩愈,字退之,是唐代中叶时的伟大文学家。他二岁时就死了父亲,不久他的母亲又死去。幼时依靠他哥哥韩会和嫂嫂郑夫人过活。

〖Two〗、老马识途 春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。在回国途中,因假向导引入迷谷,使齐军受困。管仲建议用一匹老马带路而化险为夷。

〖Three〗、《退避三舍》春秋时期,晋国内乱,晋献公的儿子重耳逃到楚国。楚成王收留并款待他,他许诺如晋楚发生战争晋军将退避三舍(一舍为三十里)。后来重耳在秦穆公的帮助下重回晋国执政。晋国支持宋国与楚国发生矛盾,两军在城濮相遇,重耳退避三舍,诱敌深入而大胜。

死而不朽的故事和含义简短

不能说是不朽。含义:指身虽死而声名、事业长存。

“据我所知,所谓的‘不朽’是指世禄,即世代享受官位和爵位,而非永恒的存在。在鲁国,有一位已故的大夫,名叫藏文种,尽管他已去世,但他的言论至今仍被世人铭记。这才是真正的‘不朽’。”穆叔进一步阐述:“我所理解的‘不朽’,是指树立德行、功业和言论这三方面的成就。

』」 【成语意思】:指身虽死而言论、事业等长存。

基本信息 死而不朽,汉语成语,拼音是sǐ ér bù xiǔ,意思是身虽死而声名,事业长存。出自(春秋)(鲁)左丘明《左传·襄公二〖Fourteen〗、年》。成语用法 作谓语、定语;指事业永不磨灭 成语故事 公元前549年,鲁国大夫穆叔奉命出访晋国,晋国卿范宣子问他“死而不朽”的含义是什么。

公元前549年,鲁国的叔孙豹访问晋国。士匄向叔孙豹请教死而不朽的含义,叔孙豹解释说,真正的不朽是通过立德、立功、立言来实现的,而士匄的祖先只能算是世禄。叔孙豹强调,真正不朽的实现需要对社会有所贡献,而不是仅仅依赖于家族的传承。

一次,范宣子向穆叔请教关于“死而不朽”的含义。穆叔解释道,不朽包含三层含义:一是高尚的品行,二是卓越的事业,三是流传的言论。这些即便时间流逝,仍能历久弥新,这就是“永垂不朽”的核心。

死而不朽什么意思?有什么典故?英文翻译是什么?

』」 【成语意思】:指身虽死而言论、事业等长存。

解释:楚王说:“尽管这样,还是一定要把您的想法告诉我。”知_回答说:“以君王的福佑,被囚的下臣能够带着这把骨头回到晋国,寡君如果加以诛戮,死而不朽。如果由于君王的恩惠而赦免下臣,把下臣赐给您的外臣首,首向寡君请求,而把下臣在自己宗庙中诛戮,也死而不朽。

了解别人的人聪明,了解自己的人圣明。战胜别人的人有劲儿,战胜自己的人刚强。知道满足的人就是富人。确定不移、竭力实行的人有意志。不丧失合适位置的人能够长久。死而不朽的人就是长寿。

到这样,虽然死了也久久不会废弃,这叫做不朽。像这样保存姓、接受氏,用业守住宗庙,世世代代不断绝祭祀。没有一个国家没有这种情况。这只是 官禄中的大的,不能说是不朽。”范宣子主持政事,诸侯朝见晋国的贡品很重,郑国人对这件事感到忧虑。

意思就是,只要有水曲折来朝,就不怕八风吹穴。可见,风水之法,首贵得水。 城市以路为水,则首贵得路。 何以言之,气之盛,虽流行而其余者犹有止,虽零散而其深者犹有聚。 为什么要强调以得水为上呢?因为水不像山,山之来势虽远,但其余气就没有什么作用了。

应仲远作《风俗通》,崔子真作《政论》,蔡伯喈作《劝学篇》,史游作《急就章》,还能流行于世,死而不朽。与他们同时代的,人才难道还少吗?却都默默无闻,就是因为没有著述呀。

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~