大家好,成语反求诸己的主人公是谁相信很多的网友都不是很明白,包括反求诸己用法也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于成语反求诸己的主人公是谁和反求诸己用法的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

反求诸己什么意思?

〖One〗、反求诸己的解释[seek the cause in oneself instead of sb. else] 求:寻求。诸:之于的合音。反省自己的过失,加以改正,而不 责怪 别人 发而不中,则怨胜己者,反求诸己而已矣。《礼记》 详细解释 犹 反躬自问 。谓从自己方面找 原因 。

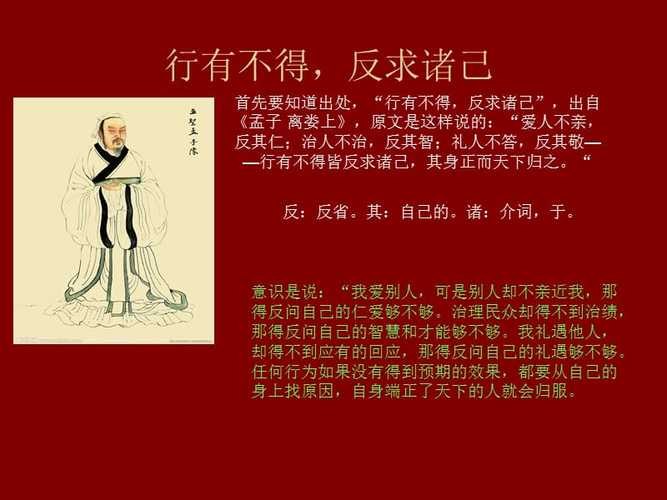

〖Two〗、反求诸己”的一部分。意思是(如果)行动没有达到预期的效果,就应该反省,从自己身上找原因。反:反省,动词。(反,不可以理解为“反过来”)求:追究,寻求;诸:“之于”的合成词。指从自己方面找原因。出自《孟子·公孙丑上》。

〖Three〗、含义是:事情做不成功,遇到了挫折和困难,就要自我反省,一切从自己身上找原因。原话是“行有不得,反求诸己。”出自《孟子》的《离娄章句上》。孟子曰:“爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不 反其敬——行有不得,反求诸己,其身正而天下归之。

〖Four〗、【成语】: 反求诸己 【解释】: 求:追究,寻求;诸:“之于”的合成词。反过来追究自己。指从自己方面找原因。【成语故事】:相传四千多年前,正是历史上的夏朝;当时的皇帝就是赫赫有名的大禹。

〖Five〗、反求诸己fǎn qiú zhū jǐ 词典解释 求:追究,寻求;诸:“之于”的合成词。反过来追究自己。指从自己方面找原因。求:寻求。诸:“之于”的合音。反省自己的过失,加以改正,而不责怪别人 发而不中,则怨胜己者,反求诸己而已矣。——《礼记》寻求:寻找探求:寻求真理。

〖Six〗、因此,“反求诸己”整体上的意思就是,在遇到问题时,不立即责怪他人或外部环境,而是首先反思自己,从自身寻找原因,寻求改进和提升。这是一种积极的解决问题的方式,也是个人成长和进步的重要途径。通过这种方式,人们可以发现自己身上的不足,进而改进自己的行为,提高自己的能力和素质。

反求诸己的典故

〖One〗、求:寻找。诸:“之于”的合音。反过来追究检查自己。指从自身找原因。相关典故是:相传四千多年前,正是历史上的夏朝,当时的君王就是赫赫有名的大禹。有一次,诸侯有扈氏起兵入侵,夏禹派伯启前去迎击,结果伯启被打败。部下们很不甘心,一致要求再打一次仗。伯启说﹕“不必再战了。

〖Two〗、反求诸己指反省自己的过失,加以改正,而不责怪别人。在句子中可充当宾语、定语使用,含褒义。反求诸己拼音:fǎn qiú zhūjǐ,是一则成语,成语有关典故最早出自于战国孟子《孟子公孙丑上》。造句:只要反求诸己,我们就会明白,智能生命可能发展成我们不乐见的东西。

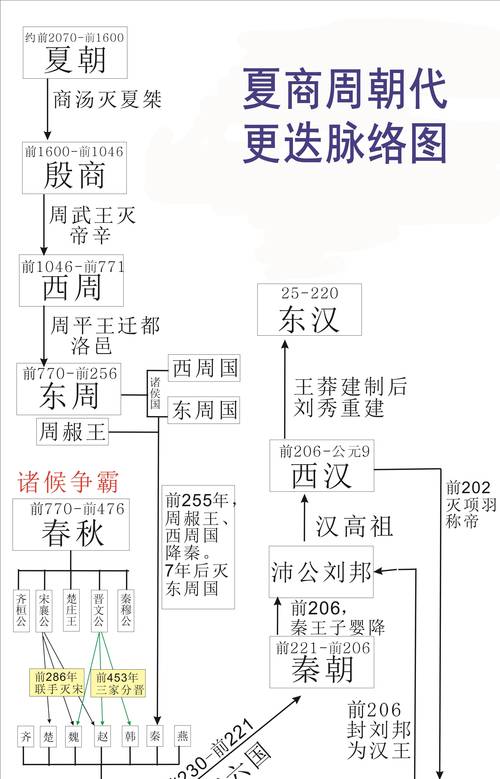

〖Three〗、夏启,也称夏启、帝启、夏后启、夏王启,他是禹的儿子,夏朝的第二任君王,禹死后,启通过武力征伐伯益,将其击败后继位,成为中国历史上由“禅让制”变为“世袭制”的第一人,自此,宣告原始社会结束,开始了奴隶社会,启是传统上被公认的中国第一个帝王。

〖Four〗、出处 《孟子·公孙丑章句上》:仁者如射.射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。《孟子·离娄章句上》: 行有不得者,皆反求诸己,其身正而天下归之。示例 人类应当反求诸己,善待万物,在和谐中求永恒的快乐,寻求精神的彻底解放。

〖Five〗、反求诸己的含义,源自《孟子·公孙丑章句上》中的智慧,它提倡的是仁者在射箭时,首先要确保自己的姿势正确,即使没有命中目标,也不会怨恨胜过自己的人,而是自我反省,寻找问题的根源。

〖Six〗、小人无错,君子常过,君子反求诸己 小人总认为自己没有过错,君子常常反省自己过失,而且君子往往在自己方面找原因.这是意译.诸在这是兼词,之于的意思.君子求诸己,小人求诸人,“诸”是“之于”的合音.碰到困难,君子力求自己解决,小人总想依赖别人。

成语反求诸己的主人公是谁?解析成语反求诸己

成语反求诸己的主人公是夏启。夏启,也称夏启、帝启、夏后启、夏王启,他是禹的儿子,夏朝的第二任君王,禹死后,启通过武力征伐伯益,将其击败后继位,成为中国历史上由“禅让制”变为“世袭制”的第一人,自此,宣告原始社会结束,开始了奴隶社会,启是传统上被公认的中国第一个帝王。

【释义】诸:“之于”的合音。回过头来求之于自己。指从自己身上找原因,凡事应该严格地要求自己。【出处】汉·司马迁《史记·夏本纪》。夏朝的开国国王就是治水有功的禹。有一次,有个诸侯叫有扈氏的起兵入侵,夏禹派他的儿子伯启抵抗有扈氏的侵犯。他们在甘泽地方打了一仗。结果,伯启战败了。

反求诸己的拼音是fǎn qiú zhū jǐ。反求诸己的成语故事:帝尧时,中原洪水泛滥造成水患灾祸,百姓愁苦不堪。帝尧命令鲧治水,鲧在岸边设置河堤以治理水患,但是洪水灾祸并未平息。接着,大禹被任命为司空,继任治水之事。

推己及人,反求诸己的意思

反求诸己含义是:事情做不成功,遇到了挫折和困难,就要自我反省,一切从自己身上找原因。原话是“行有不得,反求诸己。”出自《孟子》的《离娄章句上》。孟子曰:“爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不 反其敬——行有不得,反求诸己,其身正而天下归之。

推己及人意思就是用自己的心意去推测别人的心意,后来也被指能够设身处地的替别人去着想。反求诸己他的意思就是反省自己的一些过失,并且能够及时的改正而不去责怪别人。

反求诸己的意思是说:反过来检查自己;从自身寻找原因。摘自《孟子·离娄章句上·第四节》, 原句是“行有不得者,皆反求诸己,其身正而天下归之。”意思是:凡是行为得不到预期的效果,都应该反过来检查自己,自身行为端正了,天下的人自然就会归服。

意思是:充满慈爱之心的人去爱别人推己及人,是用自己的心意去推想别人的心意。指设身处地替别人着想。 重点词汇:推己及人 [成语解释]用自己的心意去推想别人的心意。指设身处地替别人着想。 [典故出处]《论语·卫灵公》:“己所不欲推己及人,勿施于人”朱熹集注:“推己及物。

推己及人意思就是用自己的心意去推测别人的心意,后来也被指能够设身处地的替别人去着想反求诸己他的意思就是反省自己的一些过失,并且能够及时的改正而不去责怪别人推己及人这个成语是出自论语卫灵公,其实这。

反求诸己的解释[seek the cause in oneself instead of sb. else] 求:寻求。诸:之于的合音。反省自己的过失,加以改正,而不 责怪 别人 发而不中,则怨胜己者,反求诸己而已矣。《礼记》 详细解释 犹 反躬自问 。谓从自己方面找 原因 。

开诚布公,反求诸己这句话是什么意思

反求诸己是一个成语,意思是遇到挫折时切莫责怪他人,而应先反过来从自己身上找出问题的症结,并努力加以改正。只是不知道为什么这两个词会放到一起。。

找自己身上的毛病缺点,哪些言行、思想,是和佛经中的教诲不符的、五戒十善有没有做好。不是向外找,找客观原因,找别人的不是。法是不从心外求的。学佛修行,讲究渐次,欲速则不达,大部分学佛人,也不可能一下就能转过来,就算修行了一段时间的,也会反复,都正常的。

○ 光风霁月:光风:雨后初晴时○ 开诚布公:开诚:敞开胸怀,显示诚意。指以诚心待人,坦白无私。○ 开诚相见:开诚:敞开胸怀,显示诚意。形容待人诚恳,显示出真心实意。○ 肝胆相照:肝胆:比喻真心诚意。比喻以真心相见。○ 真心实意:心意真实诚恳,没有虚假。○ 推襟送抱:襟、抱:指心意。

哈哈,阿弥陀佛。 楼主师兄,如果现在你不信佛,不学佛,就真的可以万般都顺吗? 不要把一点点小事都推到佛上去,发生事情,要先想解决事情的方法,而不是去想是谁的责任。

开诚布公、面对面地与对方讲话,不要想当然地认为对方应该知道你有什么想法什么感觉。如果非要有所假设的话,不如假设对方对自己的想法一点都不了解,而且是第一次谈及这一问题。不妨把自己所有的想法和感受都坦诚的说出来,告诉对方,让对方知晓。同时,要注意语气,尽量用“我”来开头,而不是“你”。

这个身份对等,并不是指门当户对这个意思,而是指在这段爱情里双方的地位是平等的,是势均力敌的。为什么?当双方身份对等,势均力敌,两人处于动态平衡的情感状态,可能会有小波折,但整体趋势是平稳发展的。当双方处于不对等状态,一方付出的更多,或者说一方用情更深,就会要求另一方回应自己更多。

反求诸己的上一句是什么意思

反求诸己的上一句是行有不得,意思是行动没有达到预期的效果。整句话是行有不得,反求诸己。这句话出自《孟子·离娄上》,含义是:行动没有达到预期的效果,就应该反省,从自己身上找原因。

反求诸己的上一句发而不中,不怨胜己者。译文:射不中,不怨恨赢了自己的人。原句:人役而耻为役,由弓人而耻为弓,矢人而耻为矢也。如耻之,莫如为仁。仁者如射,射者正己而后发。发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。

本自具足反求诸己的意思是:自给自足。近代儒家圣人王阳明35岁左右的时候,一天半夜里,他忽然有了顿悟,认为心是感应万事万物的根本,由此提出心即理的命题。认识到“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也。”这就是著名的“龙场悟道”。龙场“悟道”之后,王阳明提出本自具足,不假外求的观点。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~