大家好,今天给各位分享趾高气扬的主人公是谁的一些知识,其中也会对趾高气扬成语故事进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

趾高气扬的主人公是谁?趾高气扬有何历史典故

趾高气扬的主人公是屈瑕。屈瑕,楚武王之子,姓熊,名瑕,曾担任楚国比较高官职“莫敖”,故史称“楚莫敖”。因被封于屈邑,其后代以封地为姓,遂称屈氏,为屈姓先祖。大诗人屈原是其后裔。当楚伐绞时,楚军腹背受敌,迅即溃败。

【出处】(春秋)左丘明《左传·桓公十三年》。【释义】趾高:走路时脚抬得很高;气扬:意气扬扬。走路时脚抬得很高,神气十足。形容骄傲自满、得意忘形的样子。【历史典故】公元前701年春,楚国掌管军政的莫敖屈瑕率军在郧国的城邑蒲骚(今应城西北)与郧、随、蓼等诸侯国的联军作战。

春秋时期,楚武王派大将屈瑕(xiá)带兵去攻打罗国。楚国大夫斗伯比去送行。回来的路上,他对自己的侍从说:“我看,这一次屈瑕恐怕要吃败仗了。你看他走路的样子,脚抬得高高的,神气十足,肯定没把敌人看在眼里。(原文是:‘举趾高,心不固矣。’)”斗伯比回来马上就去见楚武王。

老林趾高气扬,不可一世,其实不过是小人得志,沾沾自喜罢了!25) 她趾高气扬,也许在她敢于放肆的时候,会很放肆的。26) 他像孔雀一样趾高气扬,认为自己应该受到爱戴。27) 她今晚看上去趾高气扬。28) 但是那种趾高气扬的神情总嫌有些不够大方罢。29) 他趾高气扬,不可一世。

“趾高气扬”形容骄傲自大、得意忘形的样子。此典出自《左传·桓公十三年》:“楚屈瑕伐罗,斗伯比送之,还,谓其御曰:‘莫敖必败,举趾高,心不固矣。’”春秋时期,楚国的武王派大将屈瑕,带兵去攻打罗国。楚国大夫斗伯比为他送行。

趾高气扬成语故事

〖One〗、你的优秀和我的人生无关,请带着你的趾高气扬滚蛋吧。11) 他英语考了满分,于是便趾高气扬起来。12) 他不再趾高气扬,盛气凌人,独断独行,自作主张了。13) 别摆臭架子;勿趾高气扬。

〖Two〗、趾高气扬成语故事 1 春秋时,楚国有个叫屈瑕的将军,是个专门重视外貌,不学无术的人,只要稍有点成就,就很骄傲、自满。有一次,他打败了骠悍的绞国,凯旋归来,从此骄傲自得,从不把其它的朝臣放在眼中。第二年,屈瑕又奉命要去打罗国,有一个叫做斗伯比的将军前往送行。

〖Three〗、趾高气扬(拼音:zhǐ gāo qì yáng)是一个成语,最早出自于春秋·左丘明《左传·桓公十三年》:“举趾高,心不固矣。”含贬义;在句中一般作谓语、定语、状语。成语故事 公元前701年春,楚国掌管军政的莫敖屈瑕,率军在郧国的城邑蒲骚(今湖北应城西北)与郧、随、蓼等诸侯国的联军作战。

〖Four〗、这个故事揭示了,有时候人们的行为举止并非表面所见,背后可能隐藏着不同的动机和目的。公孙戍的趾高气扬并非源自象床,而是对宝剑的珍视,这为孟尝君提供了一个新的视角去理解他人的行为。

隐藏在《诗经》里的女子-文姜

〖One〗、文姜(?-前673年),姜姓,名字不详,齐僖公之女,齐襄公异母妹,鲁桓公的夫人。与齐襄公乱伦被鲁桓公了解到,齐襄公令彭生杀鲁桓公。以才华著称于当世,所以被称为“文”。文姜与她的姐姐齐宣姜,都是当时闻名的绝色美人。

〖Two〗、然而,这么一个风华绝代的美少女,却和自己同父异母的哥哥姜诸儿(后来的齐襄公)发生了恋情,文姜的父亲齐僖公知道后,决定尽快把文姜嫁出去,以尽快结束这场宫廷丑闻,于是,文姜嫁给了鲁国的国君鲁桓公,在文姜出嫁前,姜诸儿为她写了一首诗。

〖Three〗、《硕人》是《诗经》“卫风”中的一首 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。河水洋洋,北流活活。

〖Four〗、文姜在处理政务上展现了她敏锐的直觉和长袖善舞的本领,同时也是一个杰出的军事家:没过多久,文姜就掌握了鲁国的政治权柄,还把鲁国这样原本只是森林里的小白兔的角色,培养成经济军事强国,成了大灰熊,在诸国战争中屡屡得胜。

〖Five〗、南山崔崔,雄狐绥绥。鲁道有荡,齐子由归。这首民歌《南山》出自《诗经》,而民歌中的女主人公就是文姜。文姜中的文是她的谥号,有博学多才之意,姜则是她的姓。

作为北宋官场“独行者”的寇准,为何会三次拜相五次被贬?

〖One〗、寇准三次拜相五次被贬,仕途起起落落,暮年贬谪岭南,在颠沛流离中客死异乡,皆因他耿直不二,做事高调说话不讲艺术。正人君子疏远他,奸邪小人诬陷他,且寇准屡屡中计。老百姓却敬重怀念他,故有欲得天下好,无如召寇老的汴京民谣。可惜命运多舛,62岁时这位贤臣就早早辞别人间—贬死于广东雷州。

〖Two〗、寇准是北宋的名相,他一生廉洁公正,也做到位极人臣,但最终晚年会官场失意,最后一贬再贬。主要还是因为他得罪了北宋的刘娥太后,他被刘娥迁怒最后才会客死他乡。寇准是宋太宗时期的进士,正儿八经科班出身的举人,而且就是因为他的谏言,宋真宗才能稳坐储君之位。

〖Three〗、是北宋名臣寇准,景德元年第一次拜相,两年后被贬为知州,天禧元年再度拜相,不久即被刘皇后与丁渭陷害,又一次被贬到地方,最后病逝于所任职的雷州,直到仁宗亲政以后才得以魂归故土。

〖Four〗、因为寇准年轻有为,他不因此,寇准成了宋太宗周围的红人,寇准被称为牛。人物|寇准:出自北宋官场;孤独的行者;曾拜过三次,贬过五次。;直到退潮时河岸变宽,没有风搅动我孤独的帆;寇准,不到30岁就顺利进入北宋的权力中心,先后成为盐铁判官、商布衣郎中、直学士。

〖Five〗、以寇准为例,当辽国挟连胜之威大举压上、宋朝主降派鼓动南迁之际,他力排众议、说服宋真宗御驾亲征,以顽强的斗志、正确的战术扭转了局面,为其后的百年安定奠定了基础。如果没有寇准,北宋变成南宋的一幕,也需要提早百年上演。然而这样的国之栋梁,随后却被一贬再贬,最终凄凉的死在蛮荒之地。

鞭长莫及的主人公是谁?

鞭长莫及的主人公是晋景公 鞭长莫及:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到。鞭长莫及释义 解释:原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到,力所不及。近义词:爱莫能助、力不从心、鞭长不及。反义词:不在话下、绰绰有余、近水楼台。

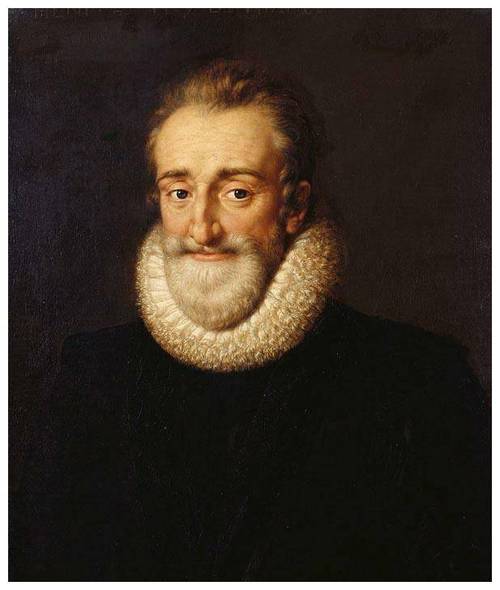

晋景公.资料:【成语解释】原意是虽然鞭子长,但是打不到马肚子上,后来借指力量达不到。【出处】《左传·宣公十五年》:楚子伐宋。宋人使乐婴齐告急于晋。晋侯欲救之。伯宗曰:“不可!古人有言曰:‘虽鞭之长,不及马腹。

【成语故事】春秋时期,楚庄王仗着势力强大不征得宋国同意派大夫申舟经宋国出使齐国,宋国杀了申舟。楚庄王派兵攻打宋国。宋国向晋国求援,大夫伯宗向晋景公建议不要出兵,说“虽鞭之长,不及马腹”,没有理由为了宋国而得罪楚国。【出处】虽鞭之长,不及马腹。《左传·宣公十五年》【解释】及:到。

鞭长莫及这个成语出自于《左传》,故事的主人公是鲁宣公。有一次,齐国军队进攻鲁国,鲁宣公的弟弟季友知道后,立刻带兵赶往棠邑,准备与齐军作战。然而,由于路途遥远,等季友赶到棠邑时,齐军已经撤走了。季友无奈地说:“我对棠邑虽然心有余,而力不足啊。”这句话被后人引申为“鞭长莫及”。

晋景公怕不出兵会遭到天下人的耻笑,便准备出兵帮忙。晋大夫伯宗认为出兵援救宋国对晋国非常不利,就劝阻晋景公说:“古人说过,即使马鞭子再长,也打不着马的肚皮。

张贺嫣儿,你好,感谢你的信任。很高兴为你出处 ——《庄子·秋水》主人公——河伯 近义词——无能为力、望尘莫及、无可奈何、爱莫能助,鞭长莫及。(这几个都可以,个人认为 望尘莫及最合适。

趾高气扬的主人公是谁的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于趾高气扬成语故事、趾高气扬的主人公是谁的信息别忘了在本站进行查找哦。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~