大家好,关于本末倒置有什么历史典故很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于本末倒置的下一句的知识,希望对各位有所帮助!

本末倒置典故说明

出自宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事和细微末端、较不重要的事先后次序颠倒了。本末倒置的出处 《礼记.大学》里有一句话说:“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”就是在说明做一件事情,掌握本末终始、先后次序是非常重要的。

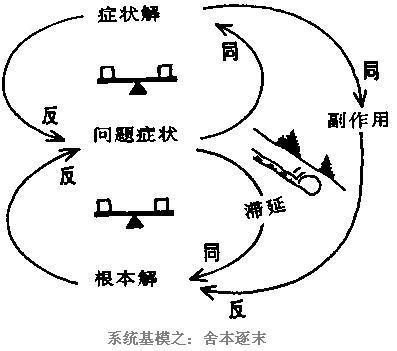

但“本末倒置”是指把主次的位置颠倒了;“舍本逐末”指丢掉主要的;追求次要的。本末倒置 成语典故 《 礼记. 大学》里有一句话说:“物有本末,事有 终始,知所先后,则近道矣。”就是在说明做一件事情,掌握 本末终始、先后次序是非常重要的。

本末倒置是一个成语,最早出自于宋朱熹《答吕伯恭》,本末倒置比喻颠倒了事物的轻重主次。本末倒置在句中一般作谓语、宾语、定语。宋朱熹《答吕伯恭》昨所献疑,本末倒置之病,明者已先悟其失,后世据此典故引申出成语本末倒置,比喻颠倒了事物的轻重主次。

成语本末倒置的出处是

本末倒置(拼音:běn mò dào zhì )是一个成语,最早出自于宋·朱熹《答吕伯恭》本末倒置(本:树根。末:树梢)比喻颠倒了事物的轻重主次。在句中一般作谓语、宾语、定语。运用示例:清·梁启超《中国国会制度私议》三:“今本末倒置若此,其危及国家统一之基础,又何怪焉。

本末倒置是一个汉语成语,意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事和细微末端、较不重要的事先后次序颠倒了。

本末倒置是一个汉语成语,拼音是běn mò dào zhì ,意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋· 朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事忽略了,反而注重细微末端、较不重要的事。处理事情如果本末倒置,一定越弄越糟。

本末倒置(拼音:běn mò dào zhì)是一个成语,最早出自于宋·朱熹《答吕伯恭》。本末倒置(本:树根。末:树梢)比喻颠倒了事物的轻重主次。在句中一般作谓语、宾语、定语。本末倒置造句:做事如果本末倒置,我们将得不偿失。作为学生,应该好好学习,不应该本末倒置,把玩放在首位。

本末倒置 [ běn mò dào zhì ]比喻把主要事物和次要事物或事物的主要方面和次要方面弄颠倒了。【出自】:金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。”宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病。”成语“本末倒置”的背后是曲沃代晋。

本末倒置拼音 běn mò dào zhì,出处:金 无名氏《绥德州新学记》:“而牧之者当奉教化宣之于民……然非知治之番,则亦未尝不本末倒置。”组成:绝大部分是由一般概念的固定词组成,例如“空中楼阁”、“鼎鼎大名”、“青出于蓝”、“有声有色”、“欢天喜地”等都是四字成语。

古今盲目追求外表而最终本末倒置的例子

希望生活中的“东施”千万不要再“效颦”了。

买椟还珠,这个中国古代成语深刻揭示了一个道理:人们往往过于关注表面,而忽视了内在价值。它源自《韩非子》,讲述了一个郑人只看中精美的盒子,却舍弃了真正珍贵的珠子的故事。这个故事告诉我们,做事时要分清主次,切勿本末倒置,过于追求外表而忽略了实质。

却因为过度整容,让自己变得像一个怪物一样,全身上下大概只有眼珠子是原装的了,她就是江映蓉。江映蓉的早年经历 江映蓉,1988年出生于四川省,从幼年时期就非常喜欢唱歌,四岁的时候就能完整的哼唱下来一首歌曲。

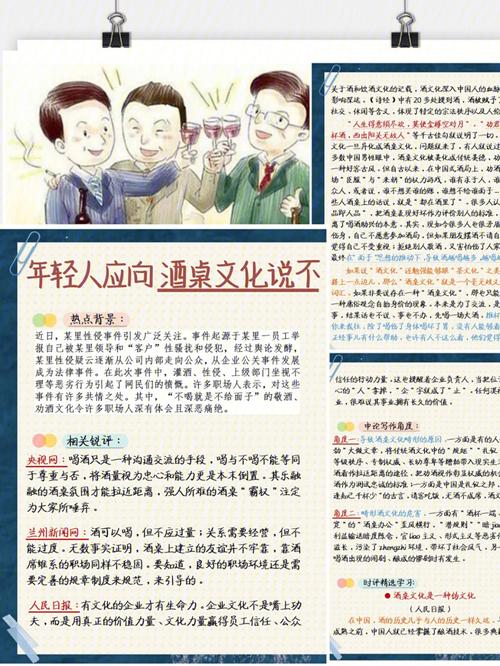

殷周王因沉迷于酒色,听信奸妾,妄杀无故,最终丢掉了陈汤江山和自已的性命…… 饮酒误事在我们生活中屡屡出现,那种象大诗人李白饮酒而诗兴大发的事例毕竟少数, 历史 上,那些酒仙、酒圣的故事,大都是虚构的,也可能只是传说,还是希望大家尽量少饮酒为好。

外表光华内里平淡,防过度劳神而损身心;盲目追求爱情而有损名誉及事业。男女要防矛盾和婚变。 2010年 8月 8日~2010年 9月 8日: 乌江水亦鸣孤愤,蜀道山多带不平。 财运好,收入高,可发展,但要防得后复失。男性益妻。 十神为正财:其表象范围大都与财产、金钱,以及父亲、男性的妻子或女友等有关。

本末倒置典故是什么?

本末倒置是一个汉语成语,意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事和细微末端、较不重要的事先后次序颠倒了。

本末倒置是一个成语,最早出自于宋朱熹《答吕伯恭》,本末倒置比喻颠倒了事物的轻重主次。本末倒置在句中一般作谓语、宾语、定语。宋朱熹《答吕伯恭》昨所献疑,本末倒置之病,明者已先悟其失,后世据此典故引申出成语本末倒置,比喻颠倒了事物的轻重主次。

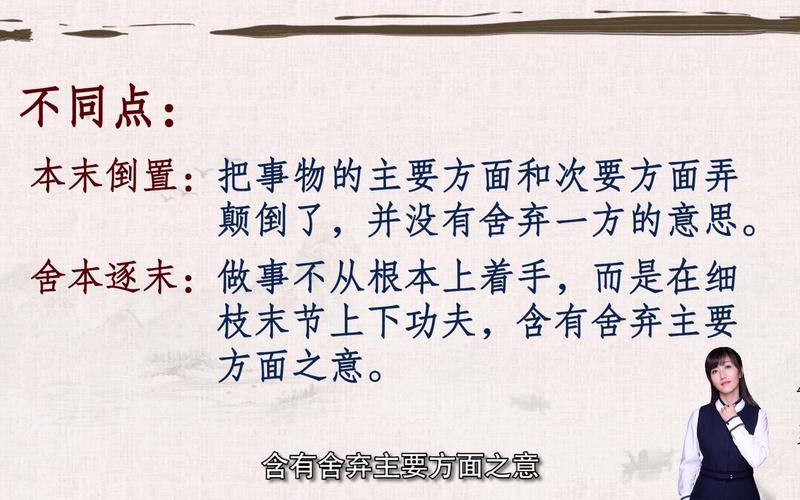

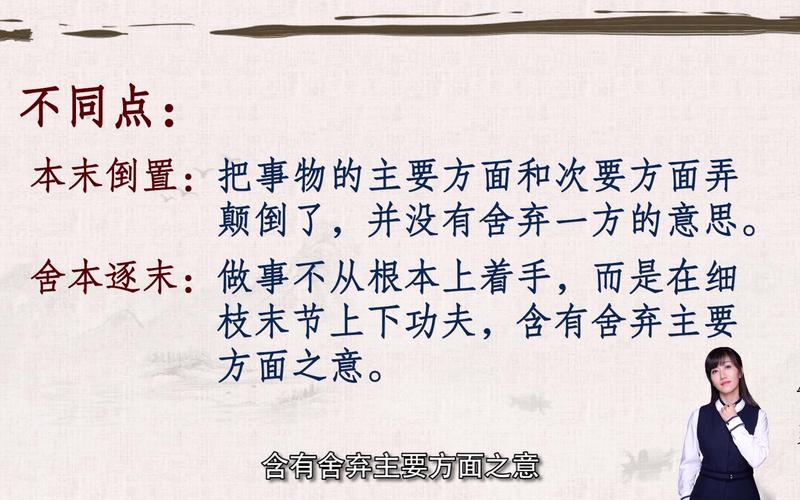

本:树根;末:树梢;置:放。比喻把主次、轻重的位置弄颠倒了。出自金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。”“本末倒置”和“ 舍本逐末都有主次关系处理不当的意思。但“本末倒置”是指把主次的位置颠倒了;“舍本逐末”指丢掉主要的;追求次要的。

本末倒置 [ běn mò dào zhì ]比喻把主要事物和次要事物或事物的主要方面和次要方面弄颠倒了。【出自】:金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。”宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病。”成语“本末倒置”的背后是曲沃代晋。

本末倒置是一个汉语成语,拼音是běn mò dào zhì ,意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋· 朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事忽略了,反而注重细微末端、较不重要的事。处理事情如果本末倒置,一定越弄越糟。

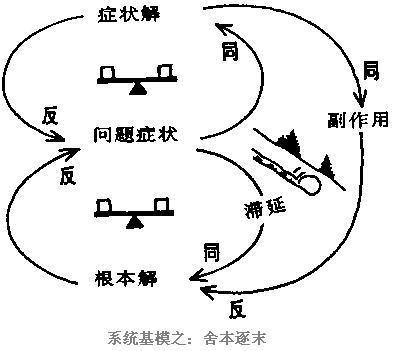

舍本逐末和本末倒置区别

含义不同 “本末倒置”是指把主次的位置颠倒了;“舍本逐末”指丢掉主要的;追求次要的。舍本逐末一词偏重于这种错误行为的过程本身,而本末倒置偏重于其结果。词源不同 古以农耕为本,工商为末,谓舍弃农耕,从事工商,抛弃根本,追求枝节为舍本逐末。

舍本逐末和本末倒置的区别如下:表达的意思不同 舍本逐末:比喻做事不注意根本,而只抓细微末节。抛弃事物根本、主要的部分,而去追求枝节、次要的部分。比喻做事不抓住主要的问题,而专顾细枝末节。多用于指轻重主次颠倒,不会明辨轻重缓急。

主要有以下区别:“舍本逐末”多指处理事情,“本末倒置”多指评论事理;“舍本逐末”作定语时,一般都用办法、方法、措施、做法等为中心词。“本末倒置”作定语时,一般都用说法、结论、提法等作中心词;“舍本逐末”作谓语时,主语多指一事件,一种做法。

内容不同:舍本逐末强调放弃了根本的利益,而只关注表面上的小利益;而本末倒置则是将重要的事情和不重要的事情顺序反转。

本末倒置和舍本逐末的意思分别是:本末倒置,比喻主要的与次要的颠倒。舍本逐末,舍弃事物的根本的、主要的部分,而去追求细枝末节,形容轻重倒置。两个都有主次关系处理不当的意思,但前者强调把主次关系颠倒,后者则重在丢掉主要的,而去追求次要的。本末倒置,指把主次的位置颠倒,偏重于其结果。

舍本逐末和本末倒置都是成语,描述的是在处理问题时出现的两种错误思维倾向。它们的含义和区别如下:舍本逐末:舍本是指舍弃根本、重要的部分或原则,逐末是指追求次要、表面的、不重要的部分。

本末倒置是什么意思啊?

本末倒置的意思: [běnmòdàozhì] 比喻把主要事物和次要事物或事物的主要方面和次要方面弄颠倒了。本末倒置百科解释: 本末倒置běnmòdàozhì本:树根,比喻事物的根本。末:树梢,比喻事物的细枝末节。置:放置。比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。

本末倒置的意思解释:通俗意思是把根本的事忽略了,反而注重细微末端、较不重要的事。本末倒置(拼音:běn mò dào zhì )是一个成语,最早出自于宋·朱熹《答吕伯恭》本末倒置(本:树根。末:树梢)比喻颠倒了事物的轻重主次。在句中一般作谓语、宾语、定语。

“本末倒置”的意思是:本:树根;末:树梢;置:放。比喻把主次、轻重的位置弄颠倒了。组成:绝大部分是由一般概念的固定词组成,例如“空中楼阁”、“鼎鼎大名”、“青出于蓝”、“有声有色”、“欢天喜地”等都是四字成语。少于四字的成语,如“敲门砖”、“莫须有”、“想当然”之类。

本末倒置是一个汉语成语,拼音是běn mò dào zhì ,意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋· 朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事忽略了,反而注重细微末端、较不重要的事。处理事情如果本末倒置,一定越弄越糟。

本末倒置是一个汉语成语,拼音是běnmòdàozhì。本:树根;末:树梢;置:放。意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。近义词:轻重倒置、舍本求末。反义词:以一持万、本末相顺。成语出处:金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。

本末倒置的成语典故

分解因式若不先记公式,就一味去作习题,岂非本末倒置!1老刘行事有些本末倒置,该严格的他马马虎虎,可随意的他又吹毛求疵。1看问题如果只强调那些非本质的东西,就会本末倒置。

出自宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事和细微末端、较不重要的事先后次序颠倒了。本末倒置的出处 《礼记.大学》里有一句话说:“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”就是在说明做一件事情,掌握本末终始、先后次序是非常重要的。

成语本末倒置的出处是《答吕伯恭》,详细介绍如下:成语介绍:本末倒置是一个成语,最早出自于宋朱熹《答吕伯恭》,本末倒置比喻颠倒了事物的轻重主次。本末倒置在句中一般作谓语、宾语、定语。

【成语】: 本末倒置 【拼音】: běn mò dào zhì 【解释】: 本:树根;末:树梢;置:放。比喻把主次、轻重的位置弄颠倒了。【成语故事】:战国时,有一次齐国的国王派使臣去访问赵国。

本末倒置 [ běn mò dào zhì ]比喻把主要事物和次要事物或事物的主要方面和次要方面弄颠倒了。【出自】:金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。”宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病。”成语“本末倒置”的背后是曲沃代晋。

本末倒置成语解析及典故

〖One〗、本:树根;末:树梢;置:放。比喻把主次、轻重的位置弄颠倒了。出自金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。”“本末倒置”和“ 舍本逐末都有主次关系处理不当的意思。但“本末倒置”是指把主次的位置颠倒了;“舍本逐末”指丢掉主要的;追求次要的。

〖Two〗、本末倒置是一个汉语成语,意思是比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事和细微末端、较不重要的事先后次序颠倒了。

〖Three〗、本:树根,比喻事物的根本。末:树梢,比喻事物的细枝末节。置:放置。比喻把主要的和次要的、本质和非本质的关系弄颠倒了。出自宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病”。意思就是把根本的事忽略了,反而注重细微末端、较不重要的事。本:树根;末:树梢;置:放。

〖Four〗、本末倒置 [ běn mò dào zhì ]比喻把主要事物和次要事物或事物的主要方面和次要方面弄颠倒了。【出自】:金·无名氏《绥德州新学记》:“然非知治之审,则未尝不本末倒置。”宋·朱熹《朱文公文集》:“昨所献疑;本末倒置之病。”成语“本末倒置”的背后是曲沃代晋。

〖Five〗、本末倒置的意思解释:通俗意思是把根本的事忽略了,反而注重细微末端、较不重要的事。本末倒置(拼音:běn mò dào zhì )是一个成语,最早出自于宋·朱熹《答吕伯恭》本末倒置(本:树根。末:树梢)比喻颠倒了事物的轻重主次。在句中一般作谓语、宾语、定语。

〖Six〗、【典故出处】:金 无名氏《绥德州新学记》:「而牧之者当奉教化宣之于民……然非知治之番,则亦未尝不本末倒置。」 【成语意思】:本:树根;比喻事物的根本;末:树梢;比喻事物的枝节;置:放置。

关于本末倒置有什么历史典故和本末倒置的下一句的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~